カー用品の量販店でナビやらドラレコやら取り付けるのは今は普通の話で、そういうお店の方がいろんな商品に対する知識が豊富で、さすがに太刀打ちできないなあ~というのが正直なところ。

どこのナビがええかな?と質問されてお答えできるのは、

「自分がマイカーに取り付けしてるメーカーのナビしか知らないので、そのメーカーのナビならなら使い方はレクチャー出来るよ」

「選ぶならそのメーカーにしといて」

というお返事が多いです(笑)

というわけでそれぞれみなさん某有名どころのカー用品店で取り付けされるのですが、偶然にも2台続けてナビ取付してもらってしばらく経ってあれが動かないこれが動かないと言うことに気づいておいでになられました。

だいたい異口同音で

「時間経ってるしいまさら取り付けの文句を言いに行くのも恥ずかしいしお金かかってもええからこっちで診て」

とか

「取付にヘマするところに二度と行きたくない」

という流れです。

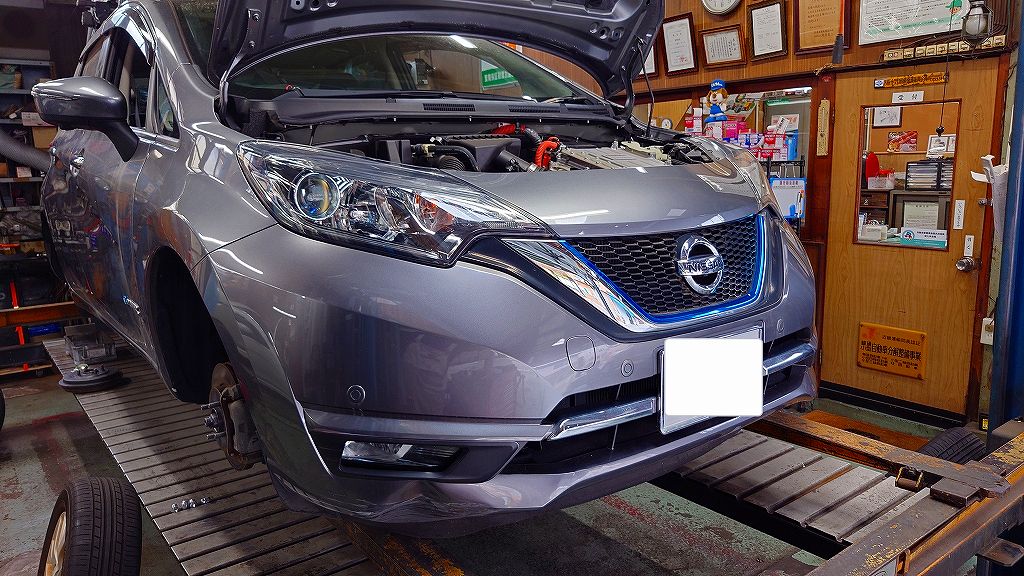

日産のキューブ AZ10 平成12年

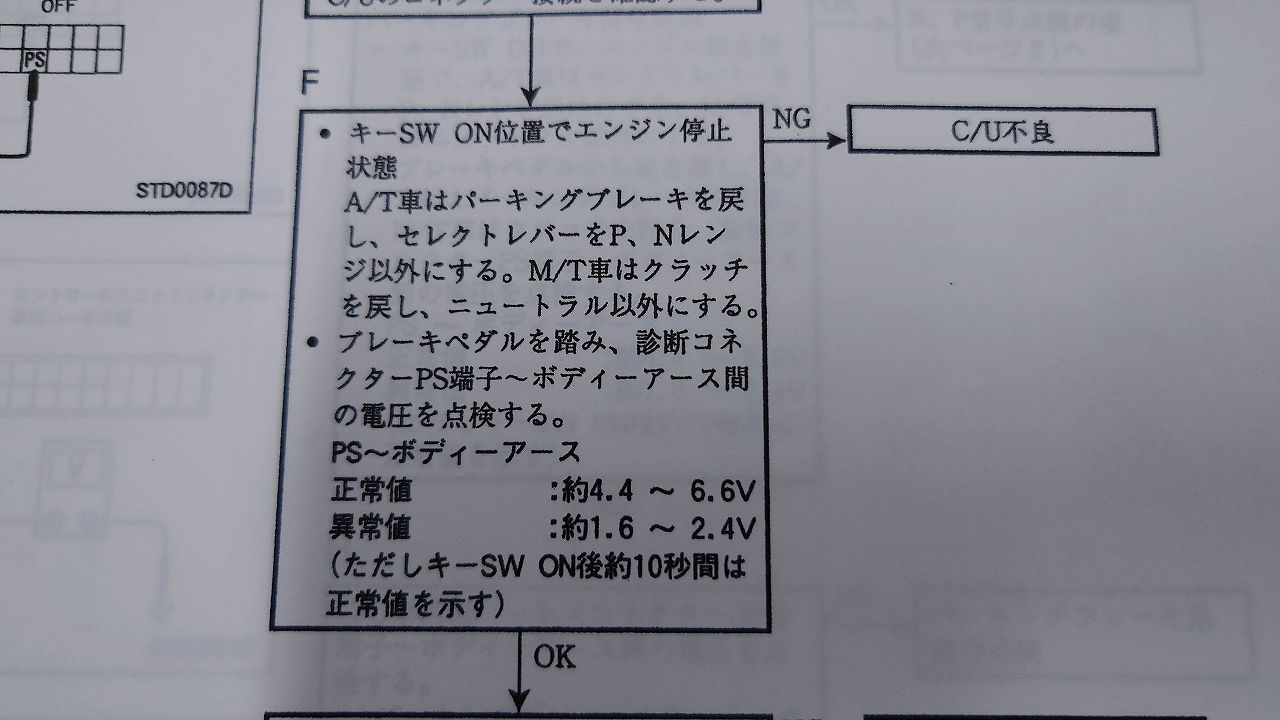

エアコンの吹き出し口の切換が途中で止まってしまう。

最近気づいたけどひょっとしてナビを取り替えたからかな?

取り替えてから初めてそのポジションに持っていこうとしたら動かないことに気づいた。

とのお話しで12ヶ月点検でお預かりしたので追加で診断。

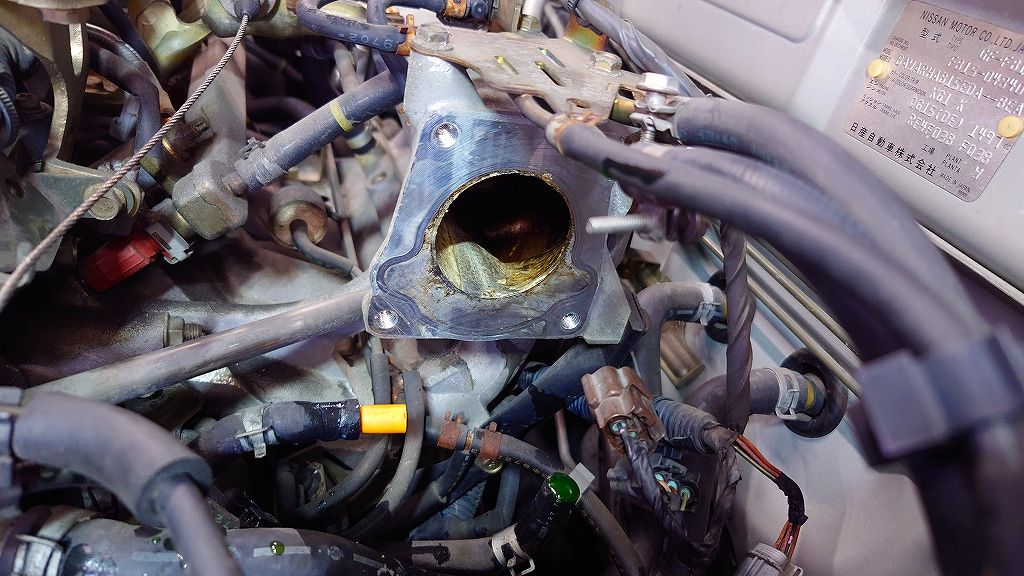

吹き出し口の切換がエアコンユニットの中で引っかかってるのかと調べてみるも本体側は正常。

吹き出し口を切り替えるワイヤーを単体にして動かしてみても一定の場所で止まる。

ということはやっぱり吹き出し口を切り替えるダイヤル付近に原因がありそうなのでその部分を見たいということで分解開始。

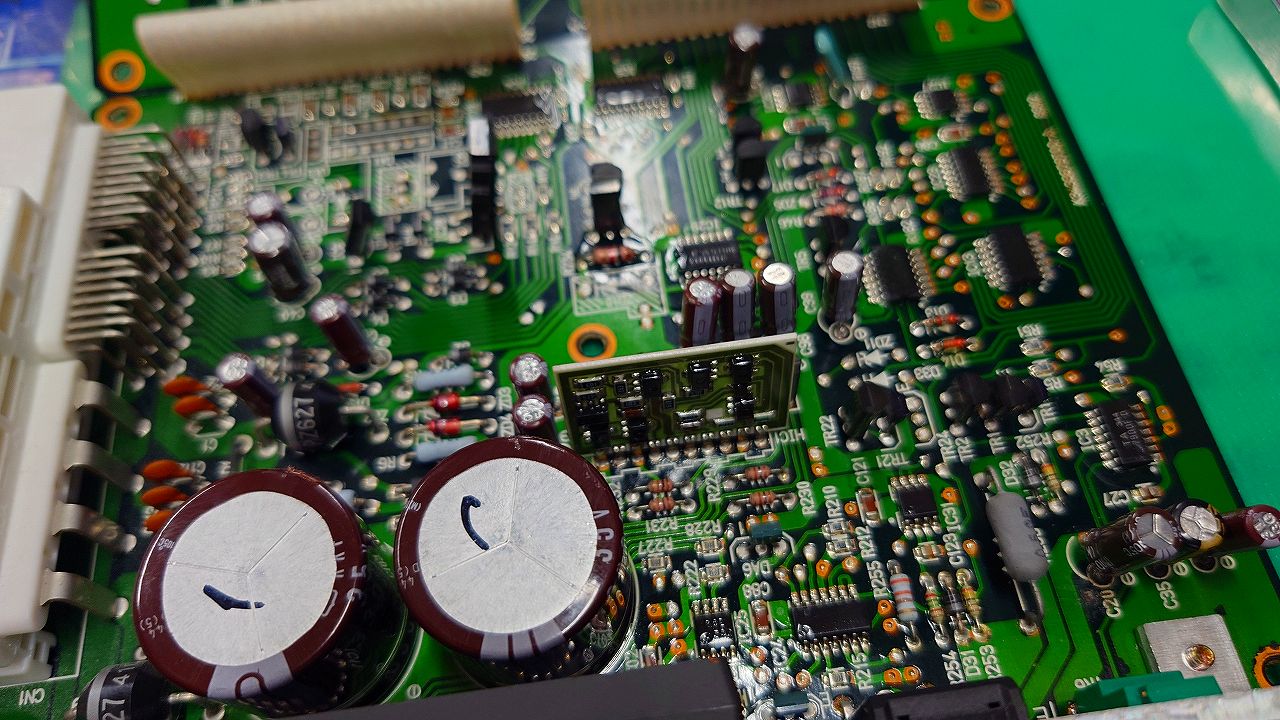

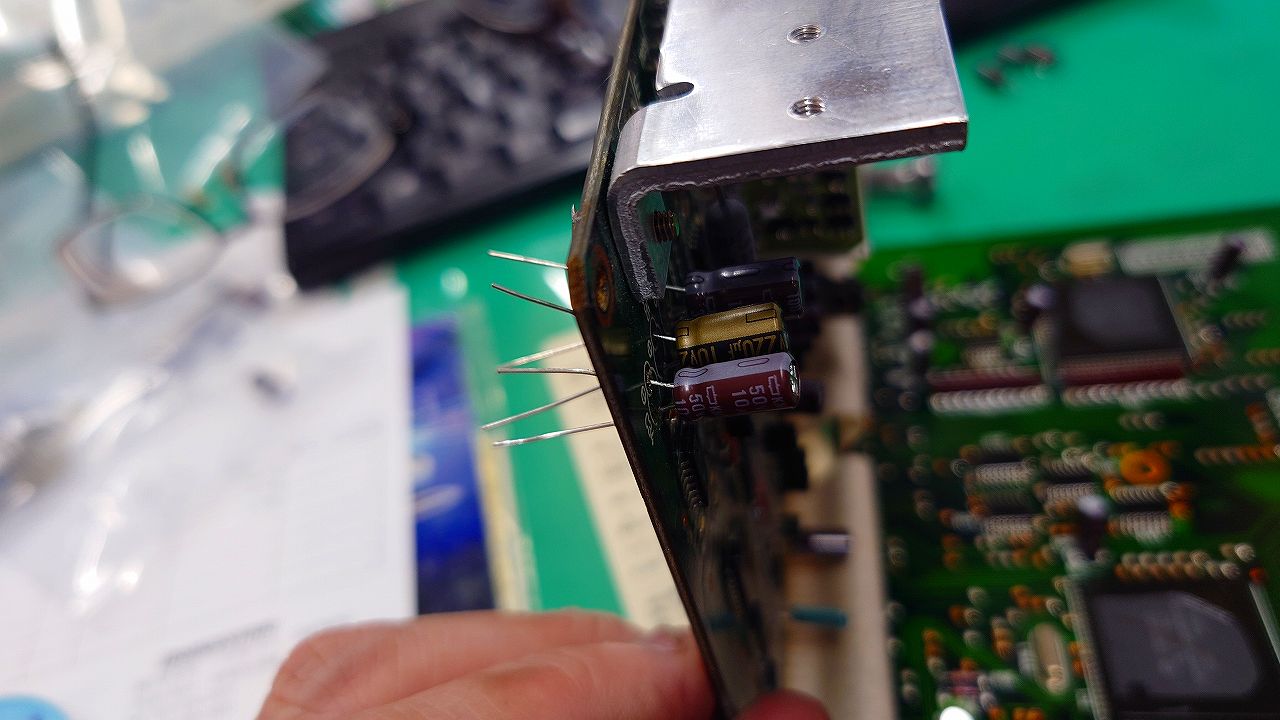

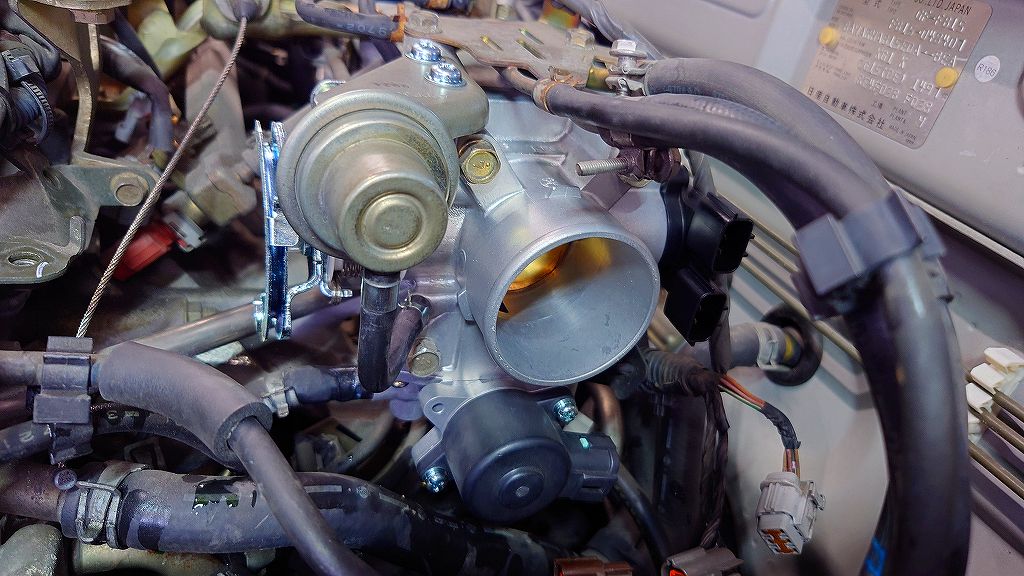

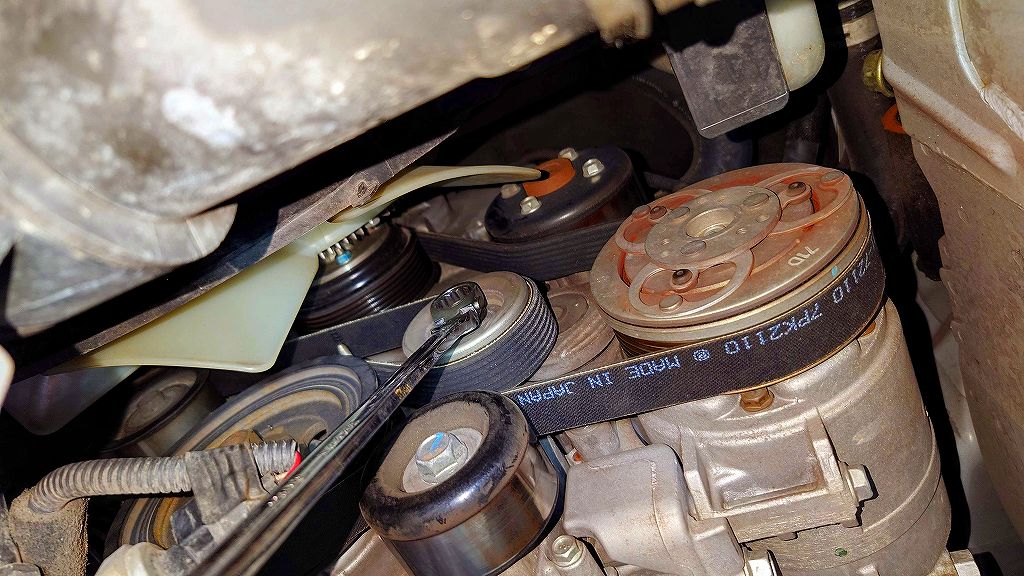

取り付けられてるナビはフローティングタイプでモニター部分が別体のタイプ。

まずはモニターも含めて取り外さないと目的の場所にアクセスできません。

モニター外すだけで狭いところにあるビスを6本外さないと・・・

この写真に写ってるカバーを外したかっただけなのに目的まで遠い。

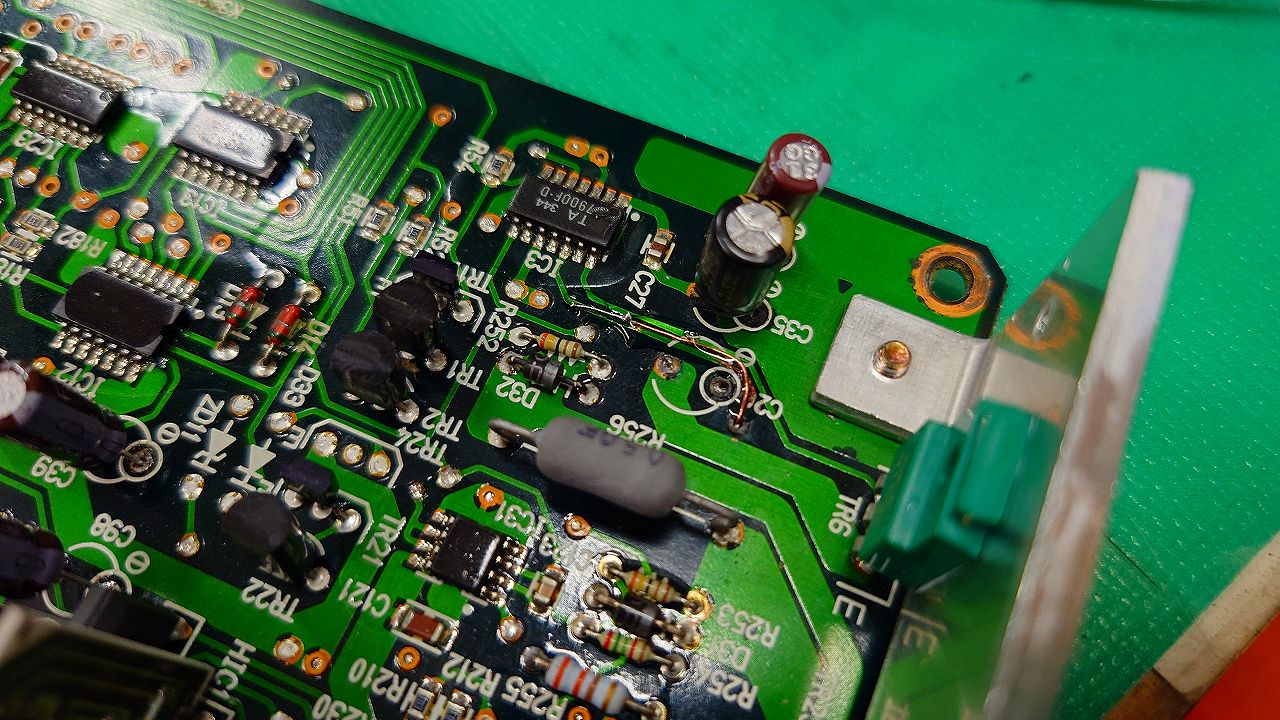

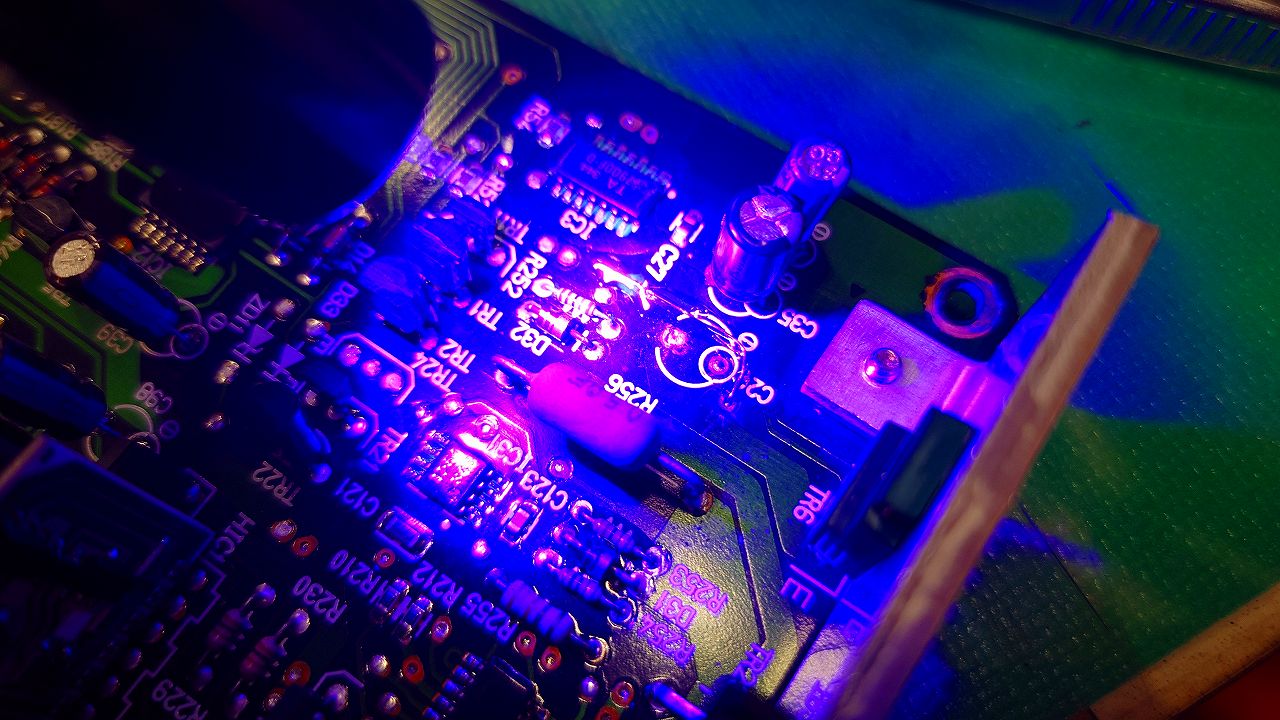

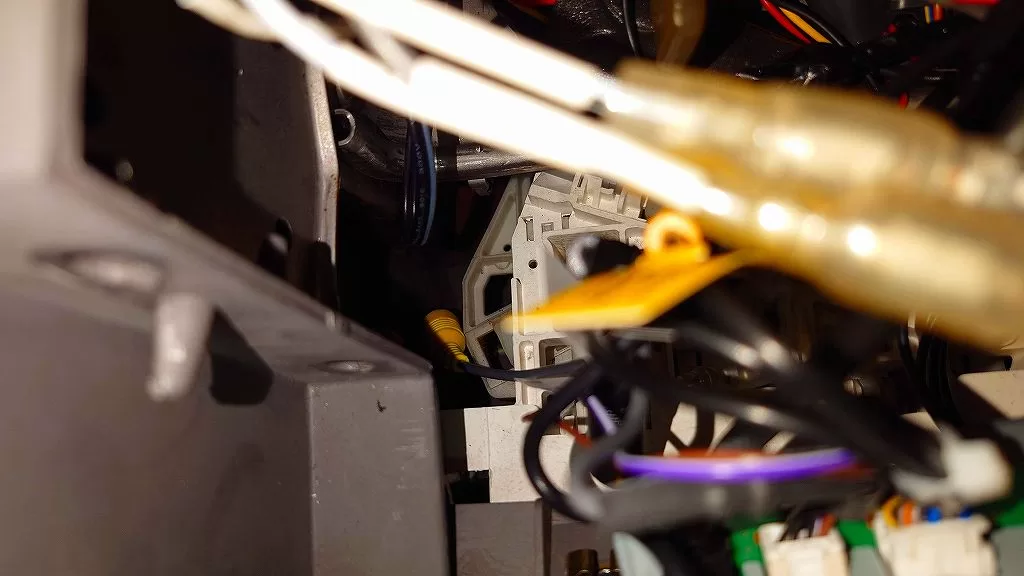

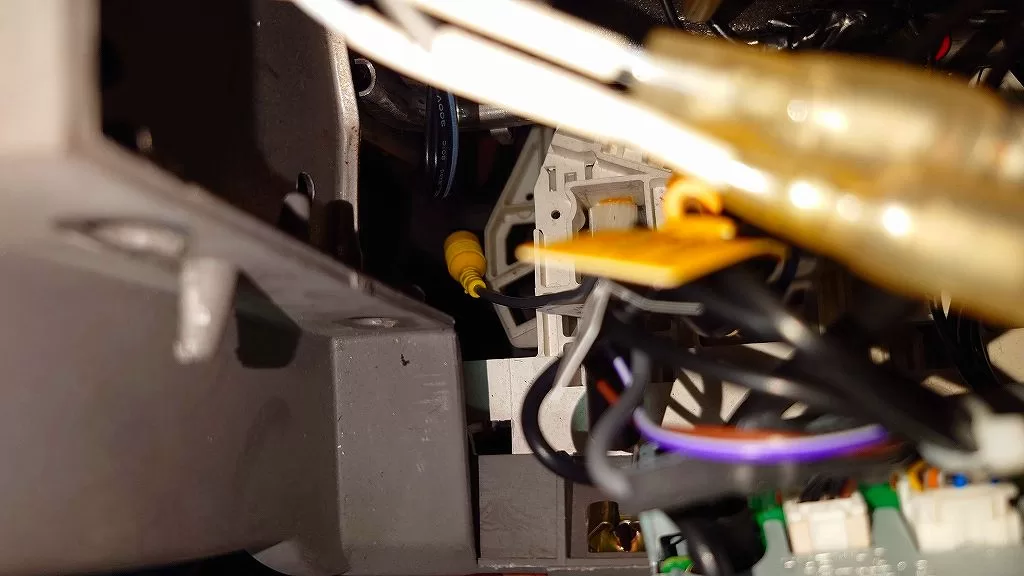

そしてナビの本体を外してやっと吹き出し口を切り替える部分を見ることが出来ました。

そしたらピンジャックがナビを取り付けた後処理が悪くて可動部分にはさまってました。

黄色いプラグですね。

こいつのおかげで切換が不能になってたんですね。

取り付けたあとに各部の動作確認をすれば防げたはずですね~

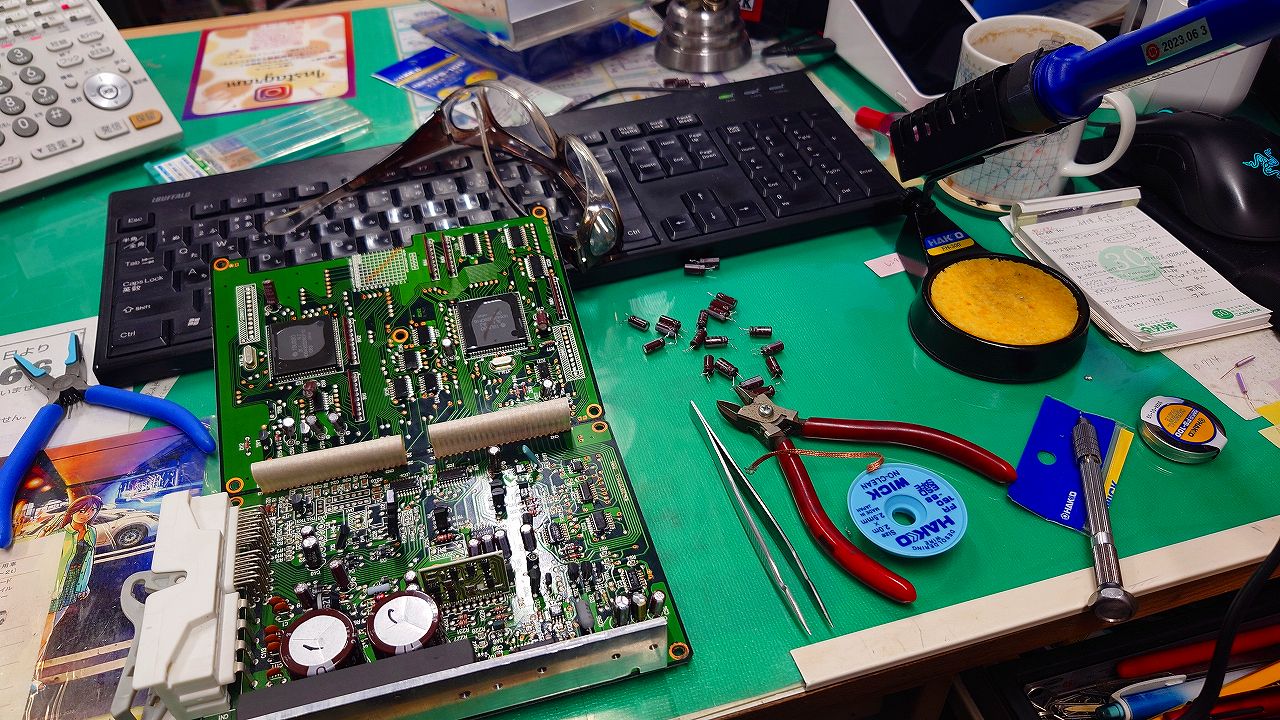

さて整備工場あるある。

同じような故障が連続して入庫する不思議な連鎖。

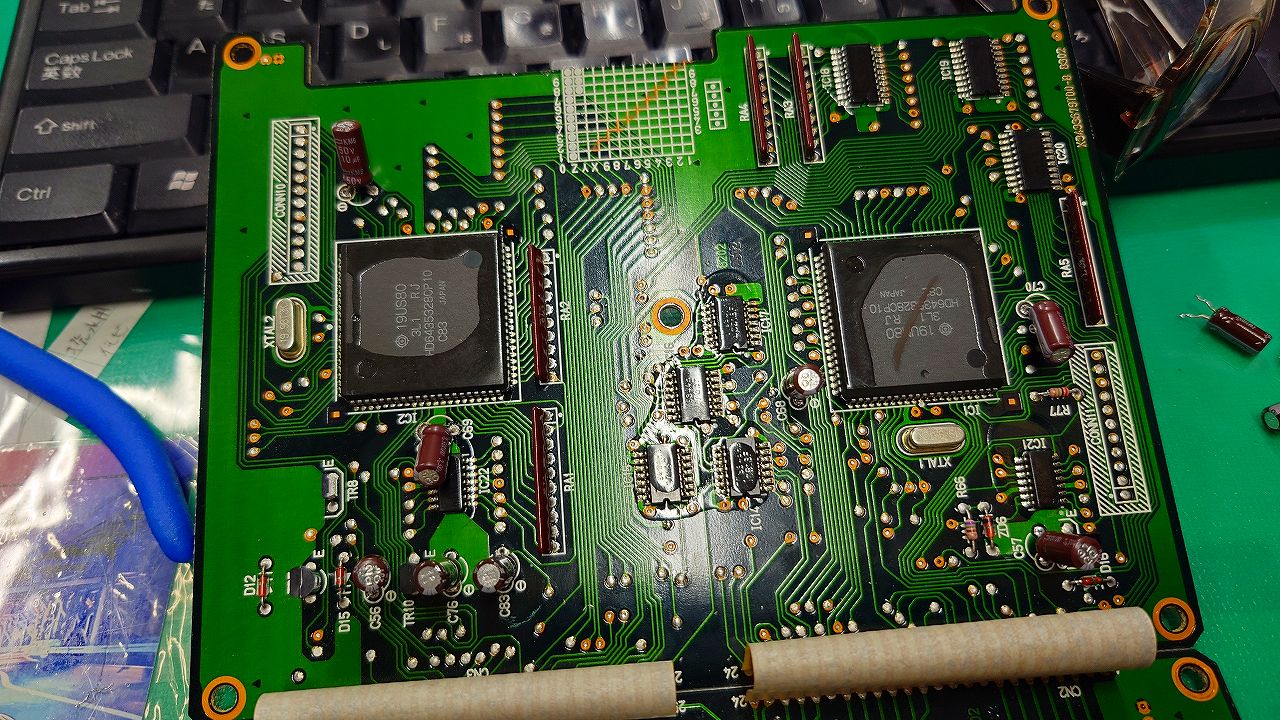

パッソです。(ダイハツのOEM車)

ナビを今流行りのアンドロイドナビに某量販店で替えてもらった。

先日ETCユニットの電源が入らず動かないときに気づいた。

交換が原因かわからんけど調べて、というご依頼。

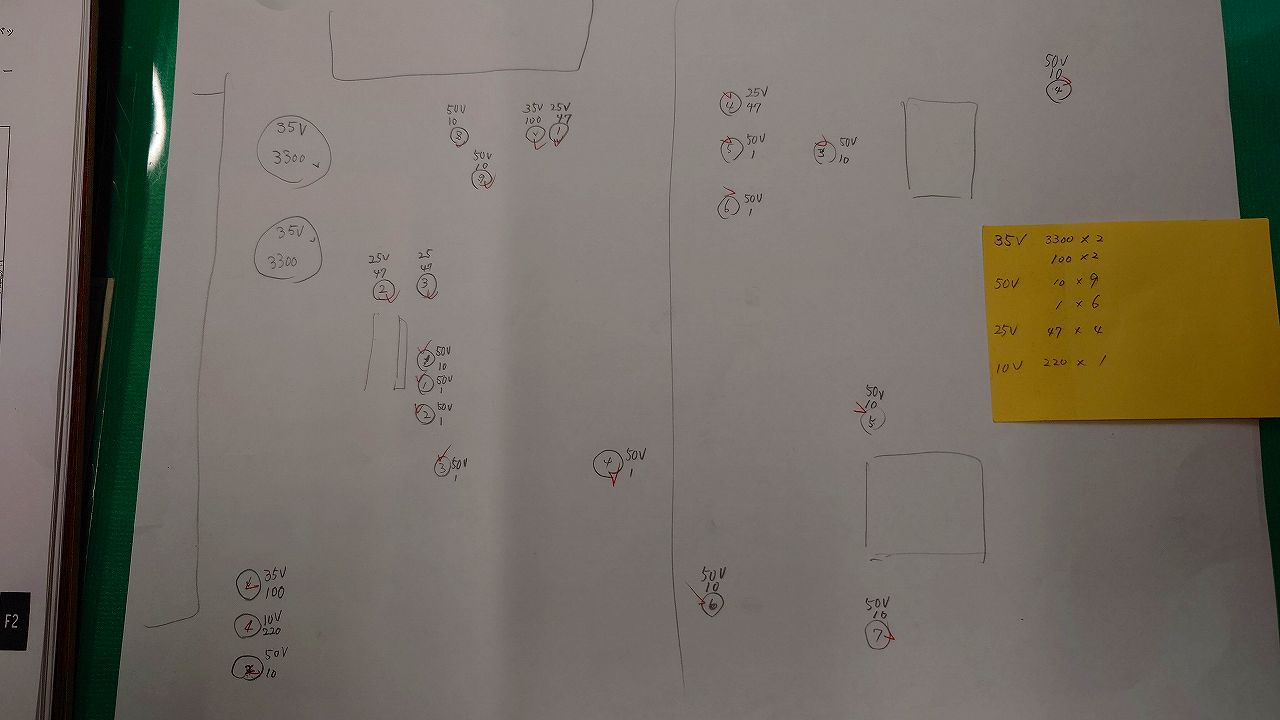

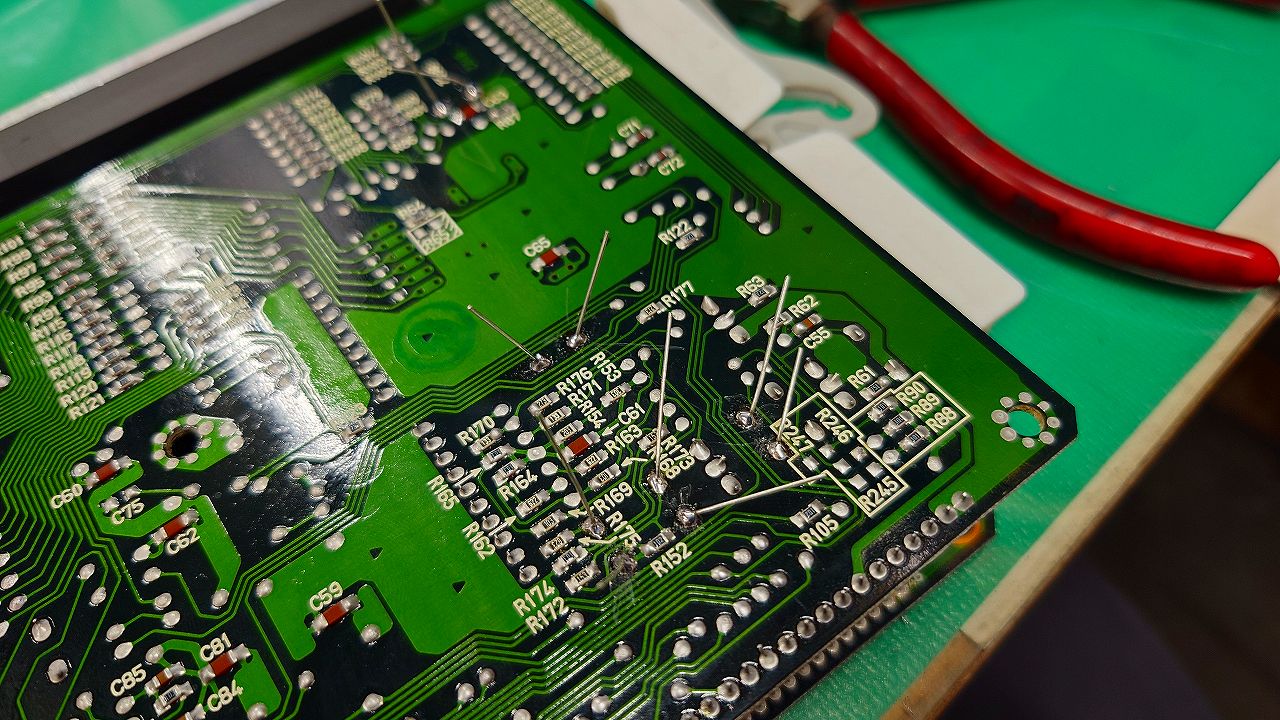

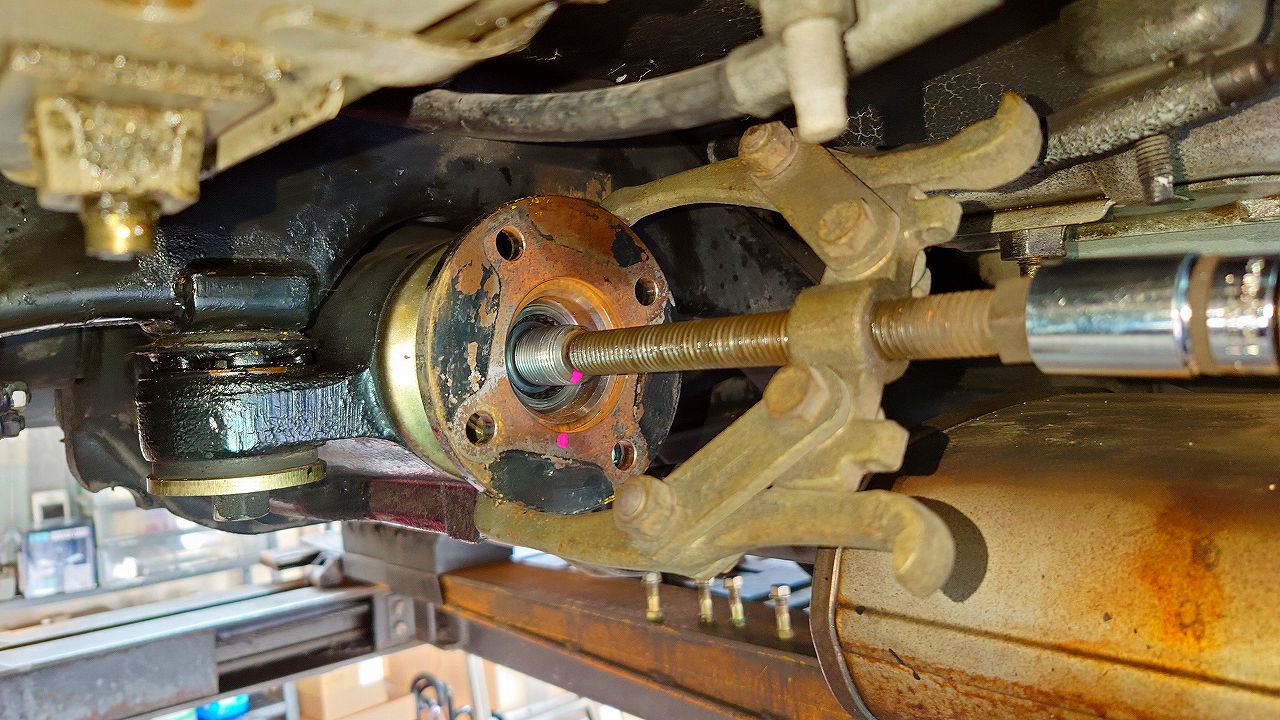

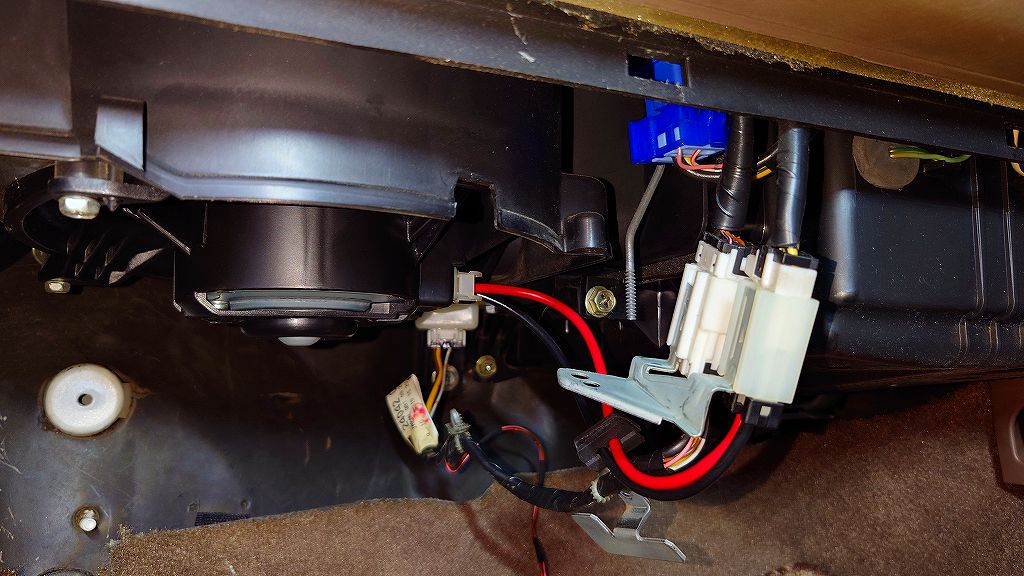

電源が入らないというとまずは配線接続口を調べないといけないのでこれまたナビの取外し。

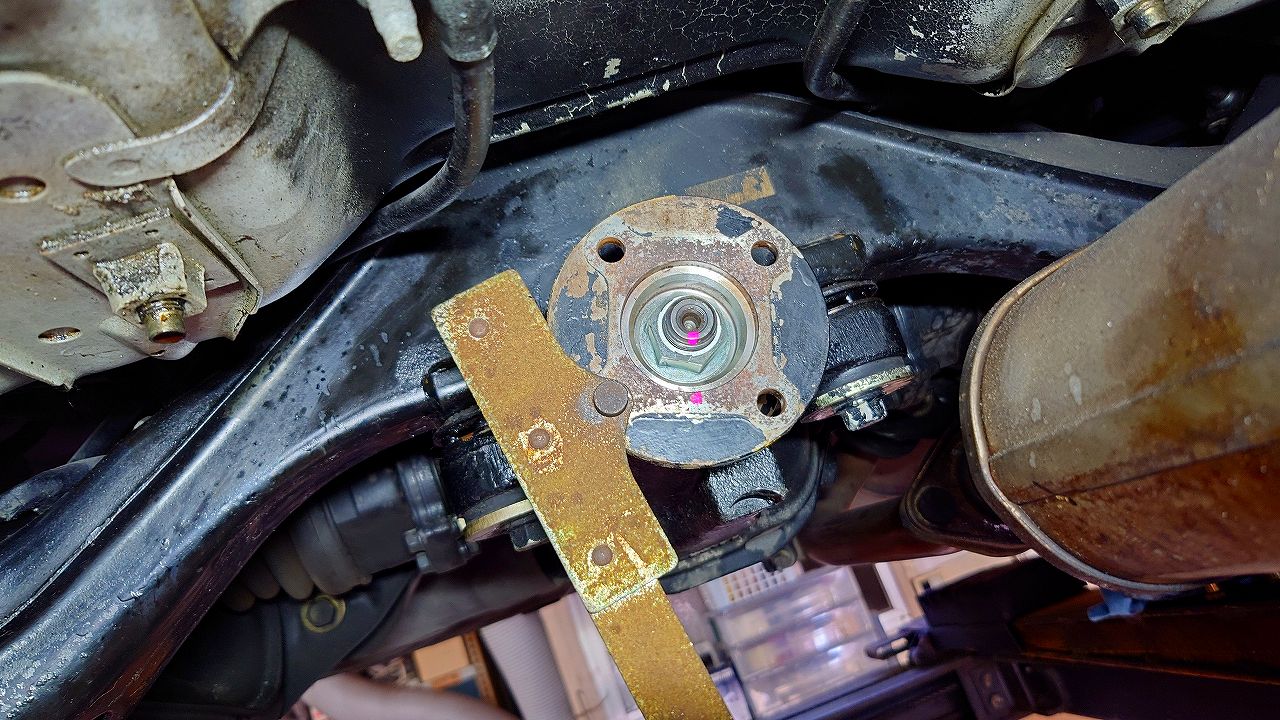

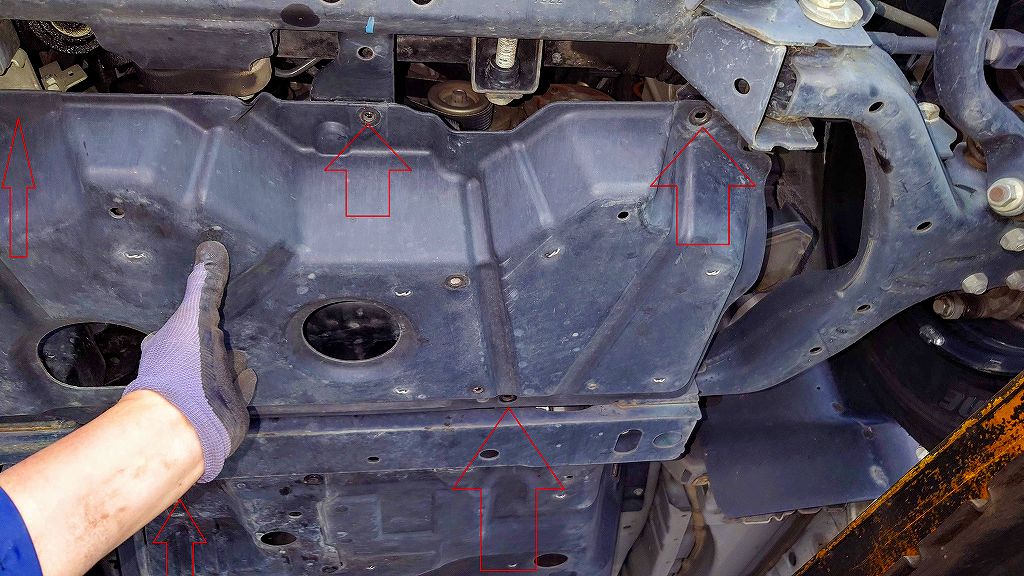

パッソはナビのカバーはどうしたらずれるのかと整備要領書を調べると、ダッシュボードの一番下の部品から取り外さないといけないことが判明。

こりゃまた遠いな~と思いながら作業。

このベージュの部分から分解。

ネジは6個、プッシュ式のクリップが3個

そこが外れたら次はエアコン周りのパネルの分解が必要。

ダイヤルの下に隠しネジがあるのでつまみを外してからの分解。

そこまで外してやっとナビを覆ってるカバーを外せます。

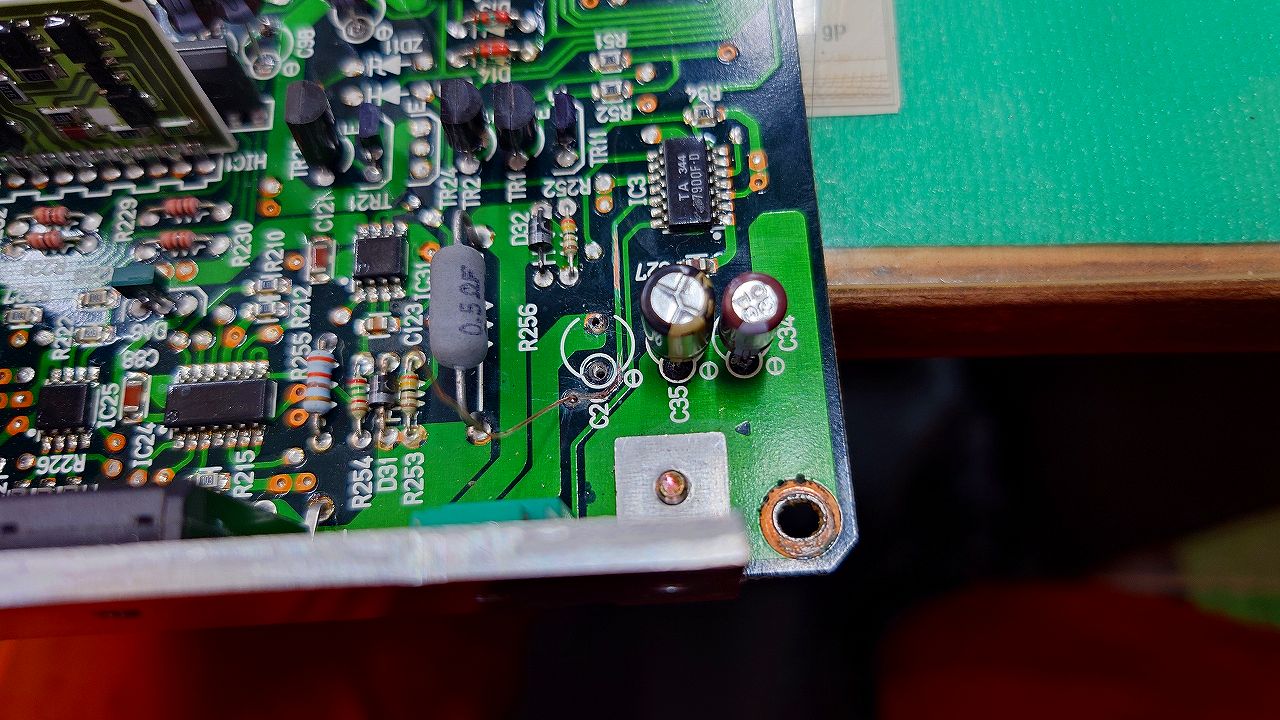

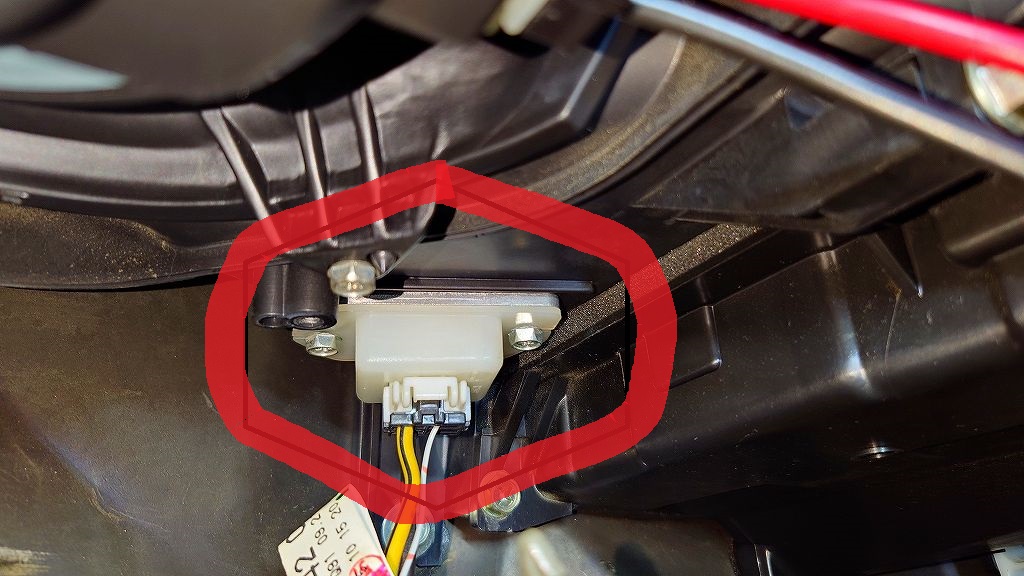

そして結論は

アース線の付け忘れ

両方とも量販店での取付の後始末というかリカバリーです。

ナビやドラレコを取り付けたあと、ちょっと範囲を広げて廻りの電装品などの動作確認をすれば防げる事象だと思うのですが・・・・。

大手のディーラーや量販店での現場は人手不足で次から次に指示される仕事に追われ最終確認がおろそかになる現場が想像できます。

若干同情もしますが残念ながらミスはミスです。

決して作業中及び作業終了の復旧の時のミスをゼロにはできないので、できるだけ出庫するまでに幾度もチェックを重ね不具合を発見できないといけません。

明日は我が身、と思い自分にも再度気合いを入れさせてもらえる作業でした。