エンジンオイルを交換するのに大まかに二通り。

『下抜き』と『上抜き』という方法があります。

下抜きとは、エンジンの下部にあるオイルパンから抜き取り用のボルトを抜いて自然落下で抜き取る方法。

上抜きとはオイルレベルゲージの穴を利用して真空状態を作れる工具を使って吸引して抜く方式。

どちらの方式も一長一短ありますし、エンジンの構造上下抜きでしか対応できないお車もありますし、ベンツなどではメーカーが整備方法として上抜きが指定されてるとか。

(外車のことは知らないので伝え聞き)

うちのお店では上抜き可能なお車はできるだけ上から抜くようにしてます。

オイルを抜くボルトを付けたり外したりするときに何かのはずみでネジが壊れたりするリスクを避けるのと、ボルトに付けるパッキンの節約になるのでお客さん負担も減るからです。

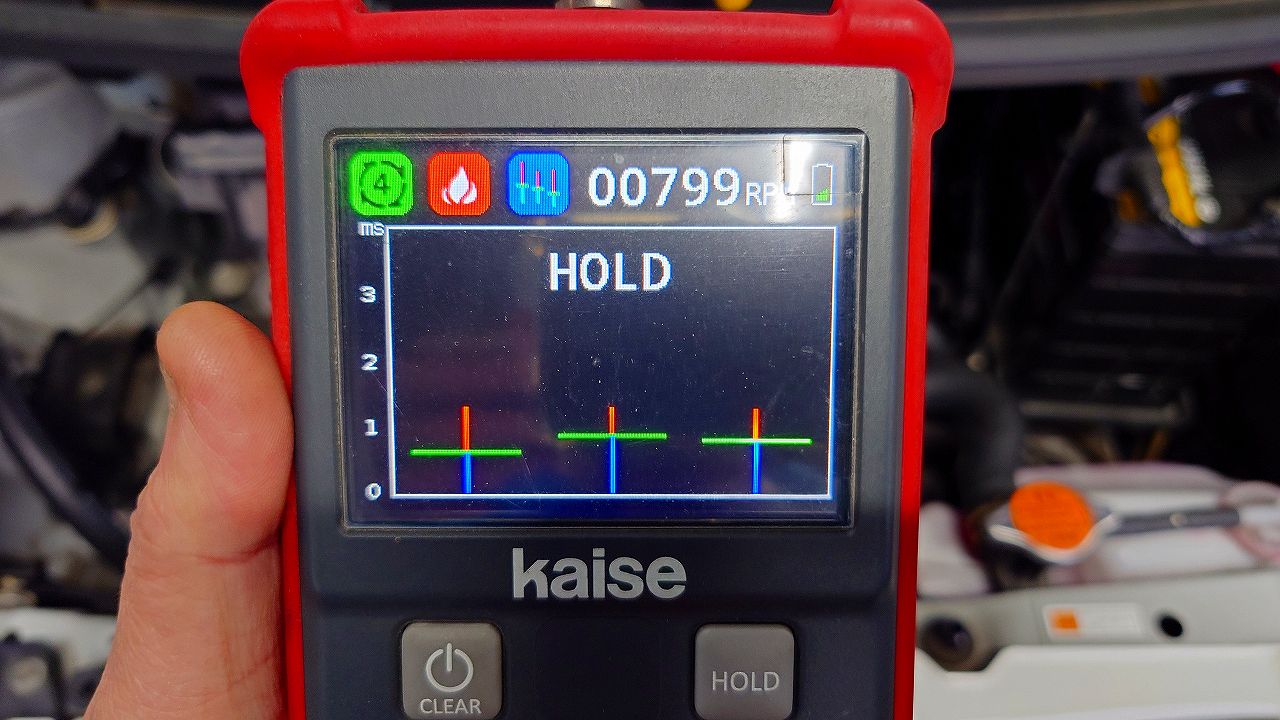

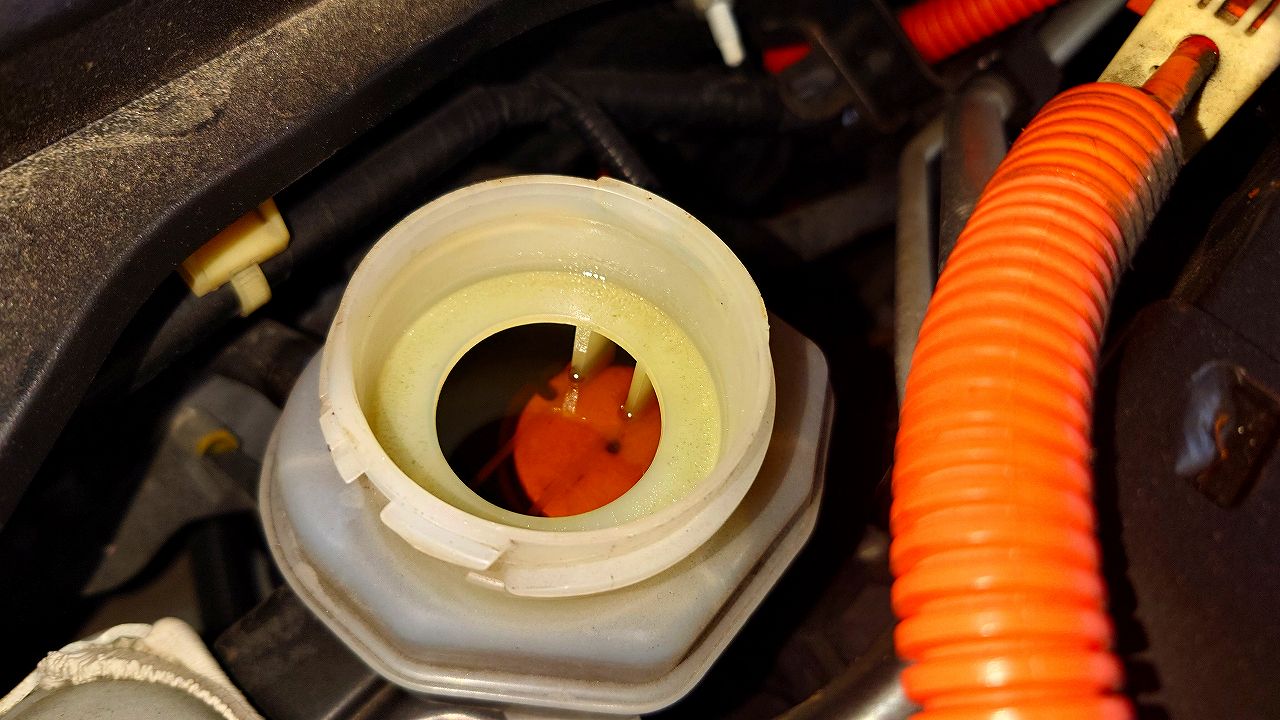

さてここからが本題ですが、ある日上抜きでオイル交換をしてるときに出てきたオイルがやけに泡立つときと泡立たないオイルがあることにふと気づきました。

そして抜き終わった後にこのまま真空状態を続けたらどうなるんだろうと自分の中の「実験君」が出てきてそのまま観察してると泡はオイルの中から無数に沸いていてそれからだんだん泡が消えていく。

そしてまったく根拠もない自分の中の空想ですが、これは

オイルの中に取り込まれた水分が真空状態で沸騰して出てきてるのでは?

と推測。

そして水分が沸騰しきってオイルの中から出終わると泡が消えていくのではと。

そんなことに気づくとこの泡の元はなんなんやろう?と疑問に思い、そこから数十台観察してみました。

すると泡が出てくるオイルは短距離走行を繰り返す車に多いという傾向があること。

同じような走行距離で同じような汚れ方をしてるように見えるのに通勤に使ってる車で通勤距離がそこそこ走るよう車は泡が少なくて、子育て中のお母さんが乗るような自転車代わりのチョイノリな車&ハイブリッド車に泡が多い感じです。

つまりはエンジンが暖まりにくい乗り方をしてる車に泡が多いのでは?と思います。

ガソリンが燃えると水が発生します。

その発生した水のほとんどは排気管から出ていきますが一部はオイルの取り込まれます。

一度でも長距離走行があってオイルが充分暖まるとその水分はオイルの中から蒸発していきます。

オイルの沸点より水の沸点の方が低いからですね。

オイルが温まらない乗り方をしてる車は水分が蒸発せずにオイルの混じったままになります。

その水分はエンジンにはよろしくないので、オイルが暖まりきらない短距離走行を繰り返すシビアコンディションの車はオイル交換をまめにしましょうとなるわけです。

オイルの成分の中には『消泡剤』という泡を消す成分も含まれているのでその性能が劣化したら泡が発生しやすくなるということもありますので何とも言えないのですが・・・

泡が出てきてるのはオイルの中から、まさにビールやコーラの炭酸の泡が液体から出てくる様子とそっくりなのでひょっとしたら水が真空で100℃でもないのに沸騰してオイルの中から気体になって出てきてるの??と思った次第です。

もしこの仮説が正しいのならオイルが水分含んで傷んでますね~という新たな指標になると思うのですがさてどうでしょう??・・・・

動画も張っておきますのでご参考に

Play Video: オイルから出てくる泡の謎

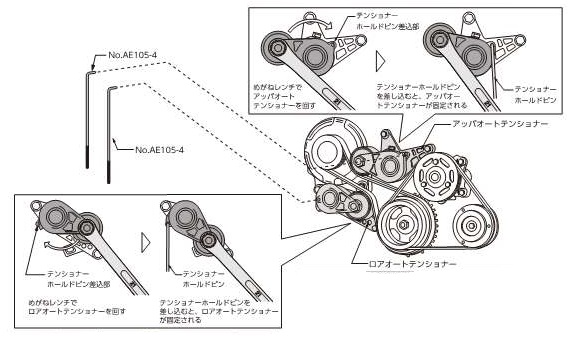

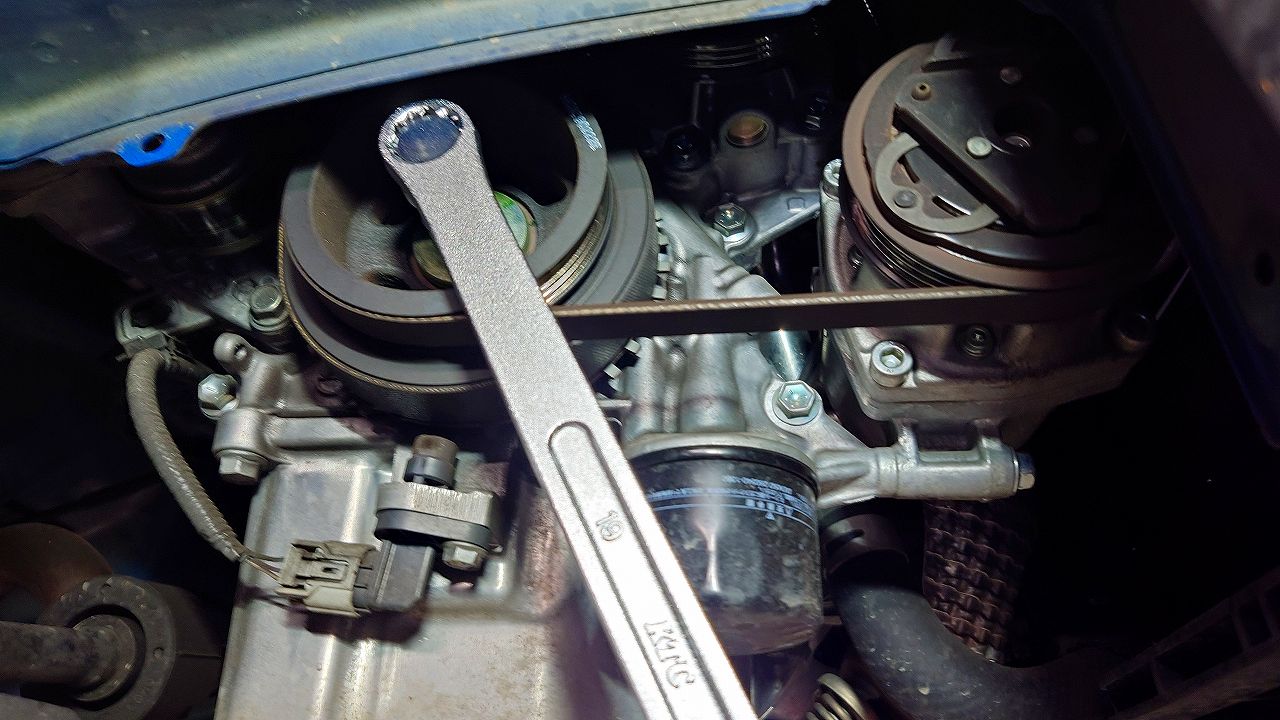

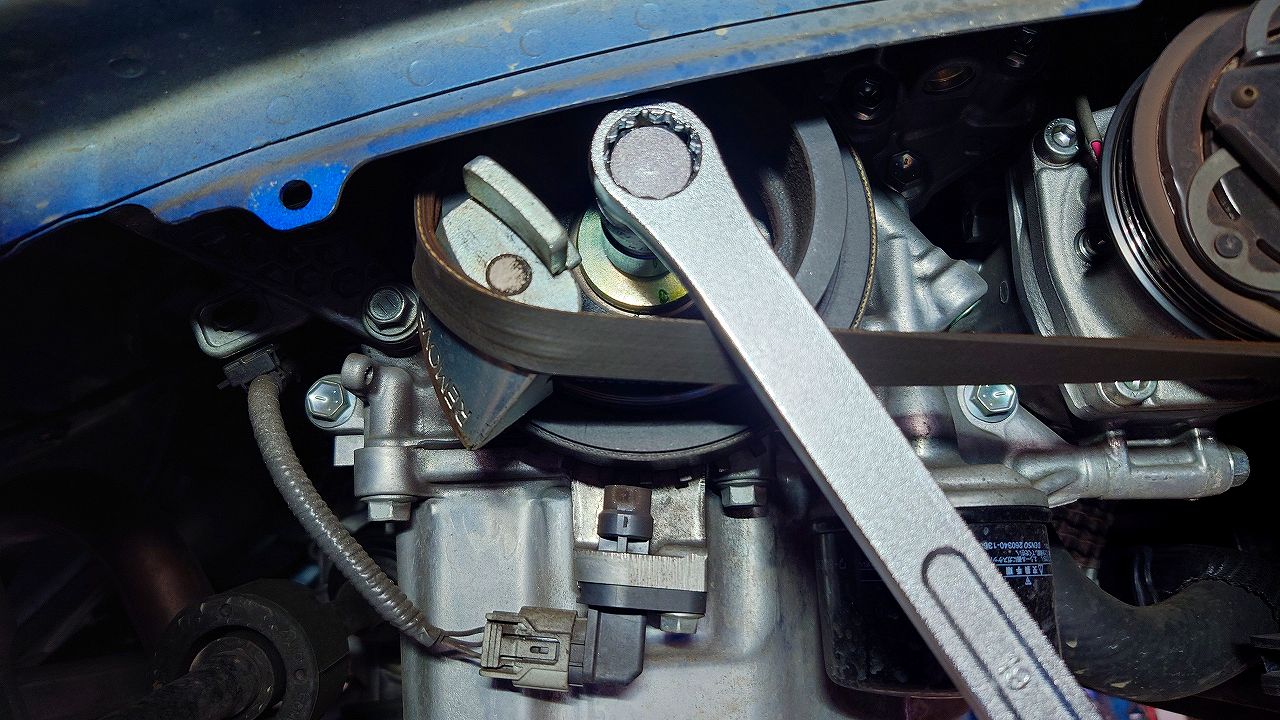

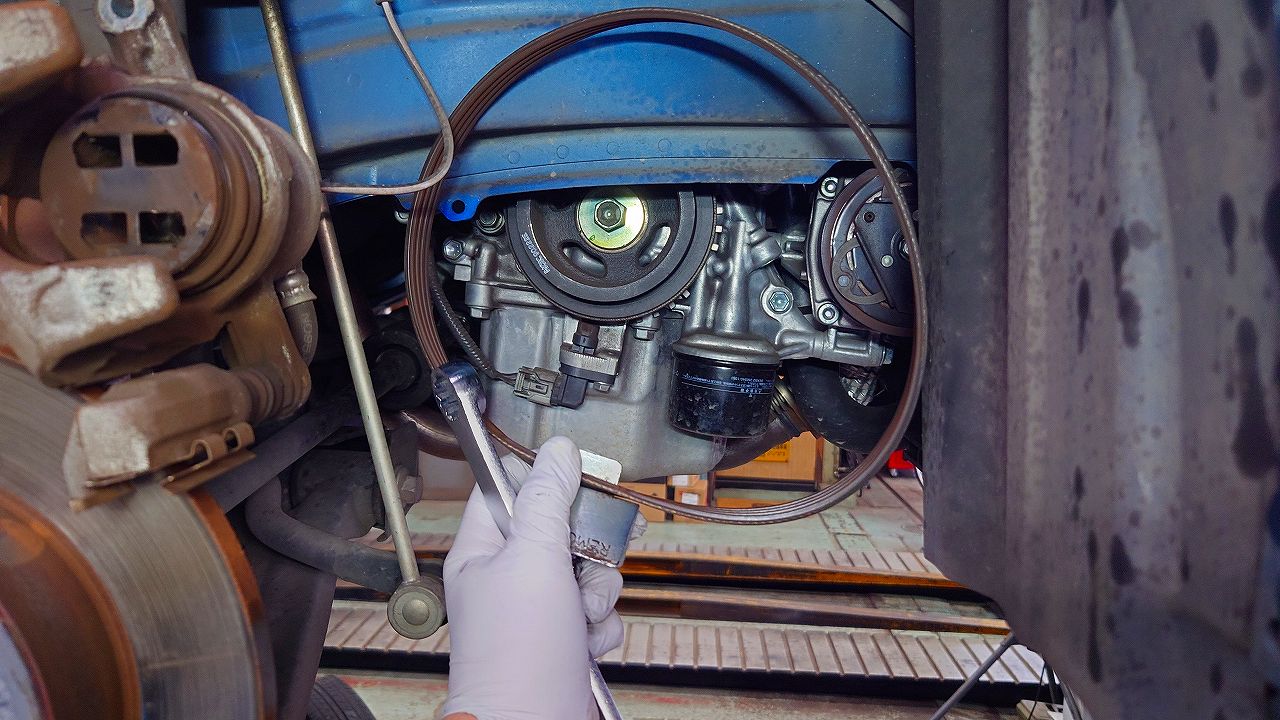

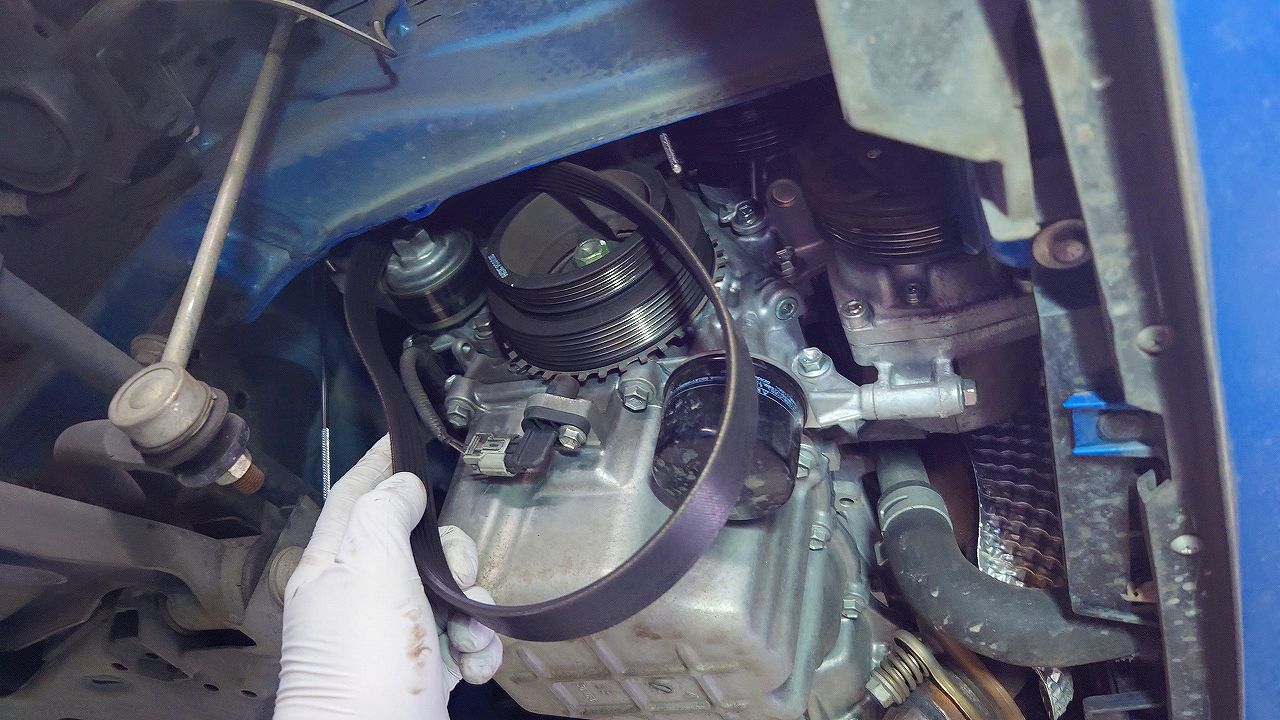

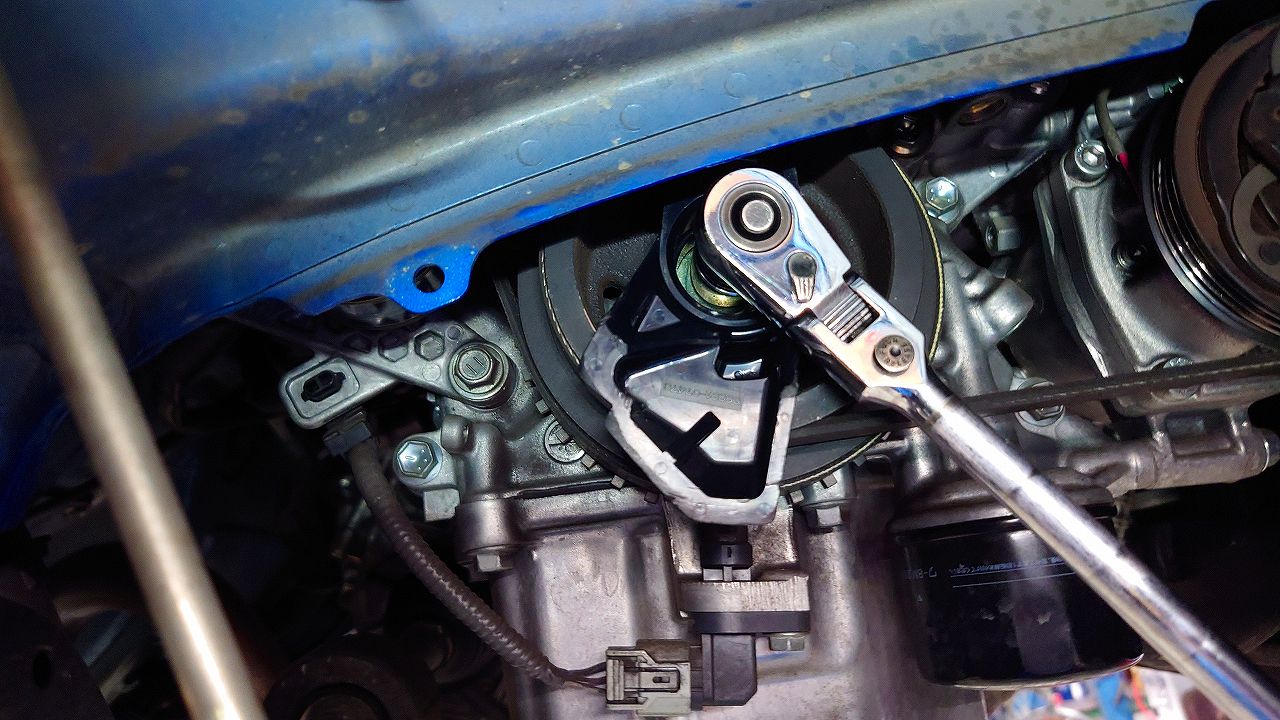

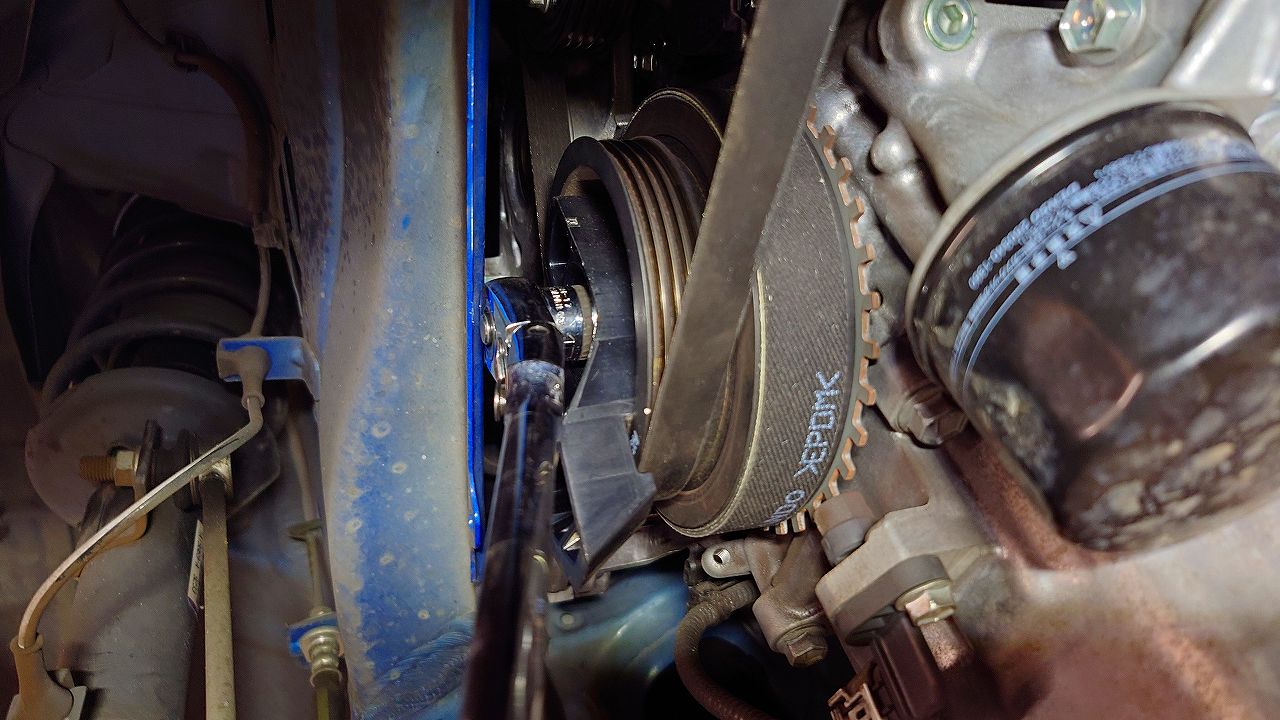

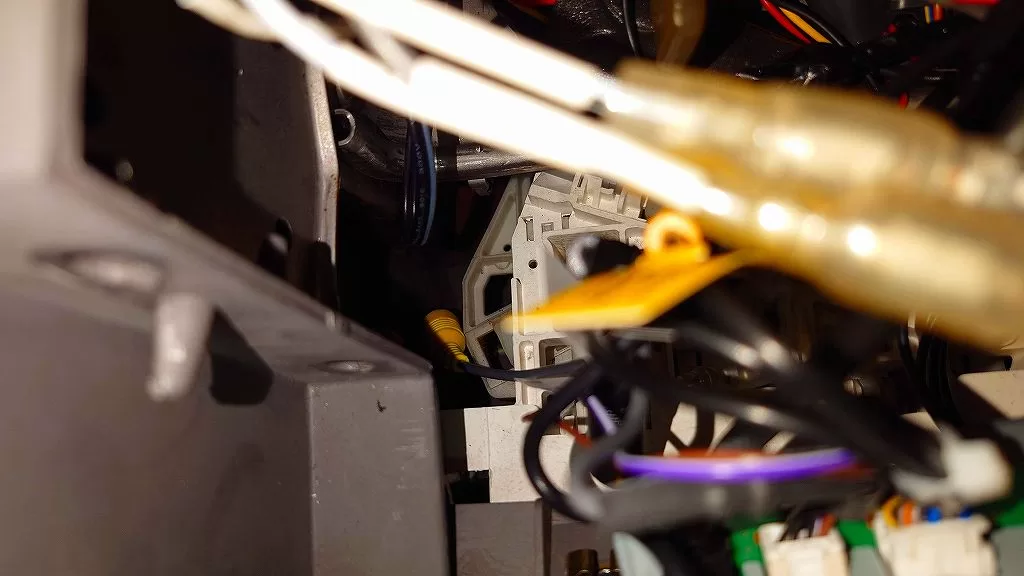

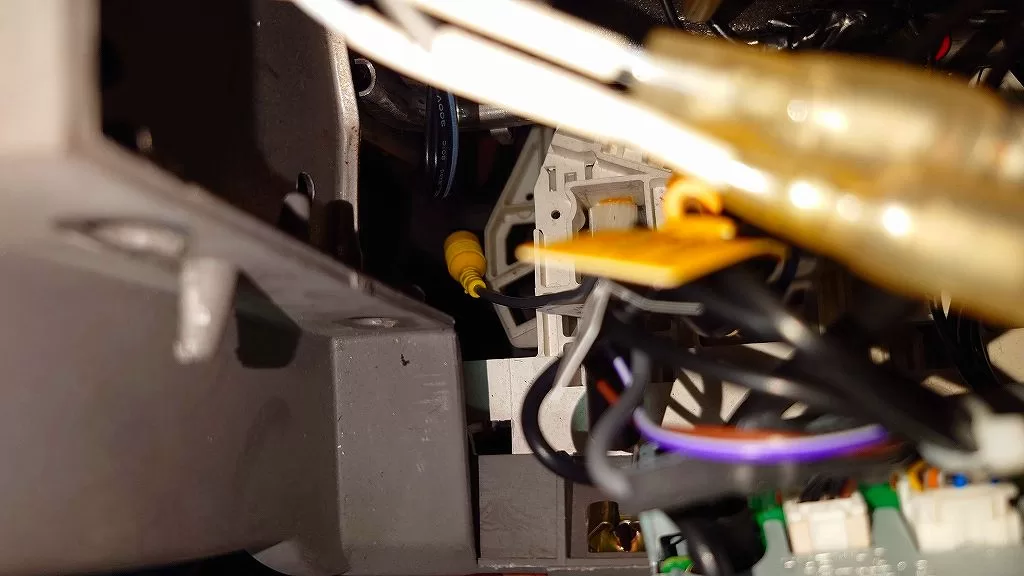

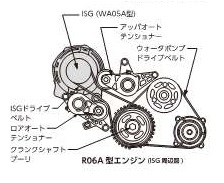

アッパーとロアーのテンショナーをピンで固定してベルトを外すという単純な事なんですが、とにかくエンジンとメンバーの間が狭いのでそのスペースに対応できる工具を持ってるかどうかが肝心です。

アッパーとロアーのテンショナーをピンで固定してベルトを外すという単純な事なんですが、とにかくエンジンとメンバーの間が狭いのでそのスペースに対応できる工具を持ってるかどうかが肝心です。