個別案件をアップすることもできずもう4月半ば

というわけで3月後半のいろいろ

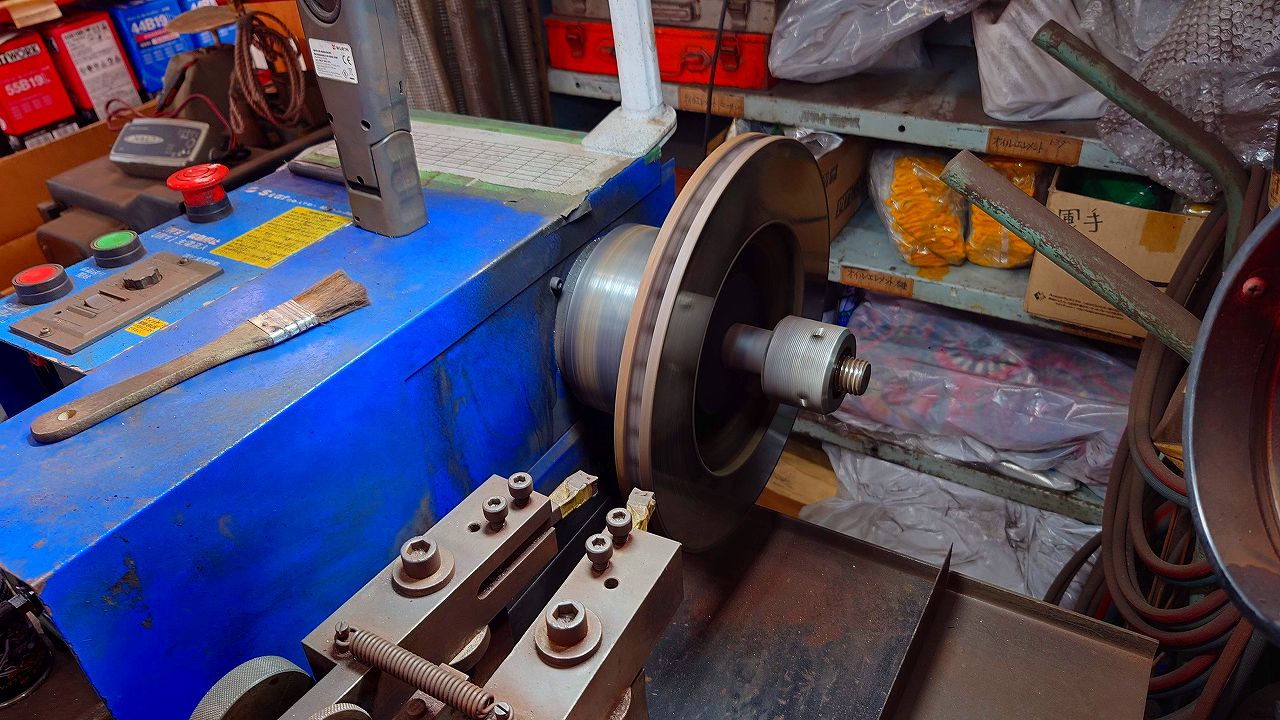

スカイラインハイブリッド 俗に言う37スカイライン。

車検でご入庫です。

スカイライン系は進化が止まってしまっていますね。

がんばれニッサン。

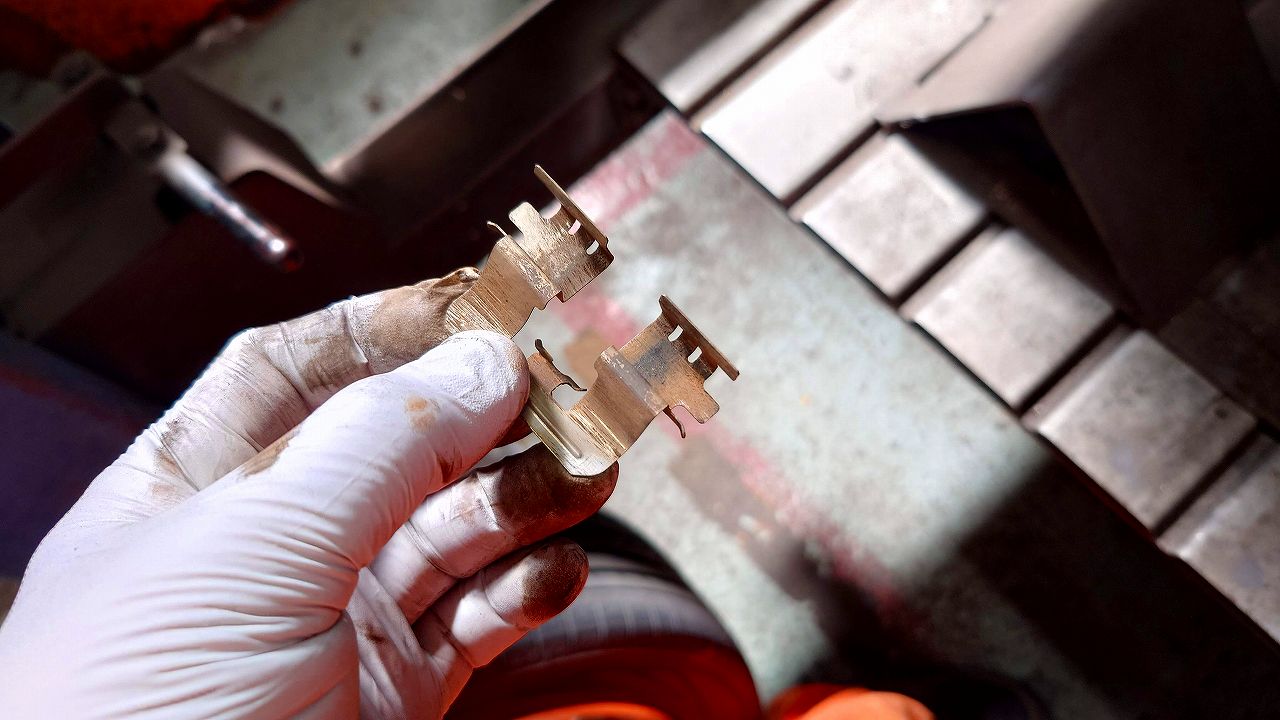

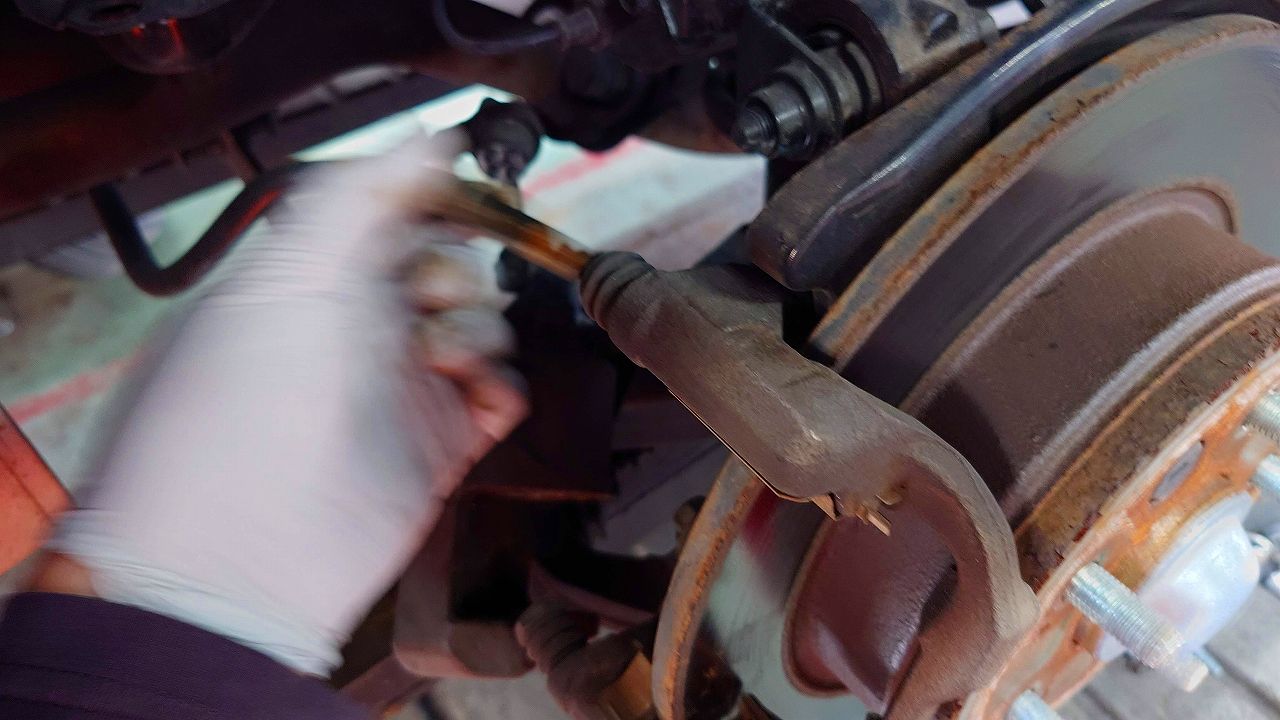

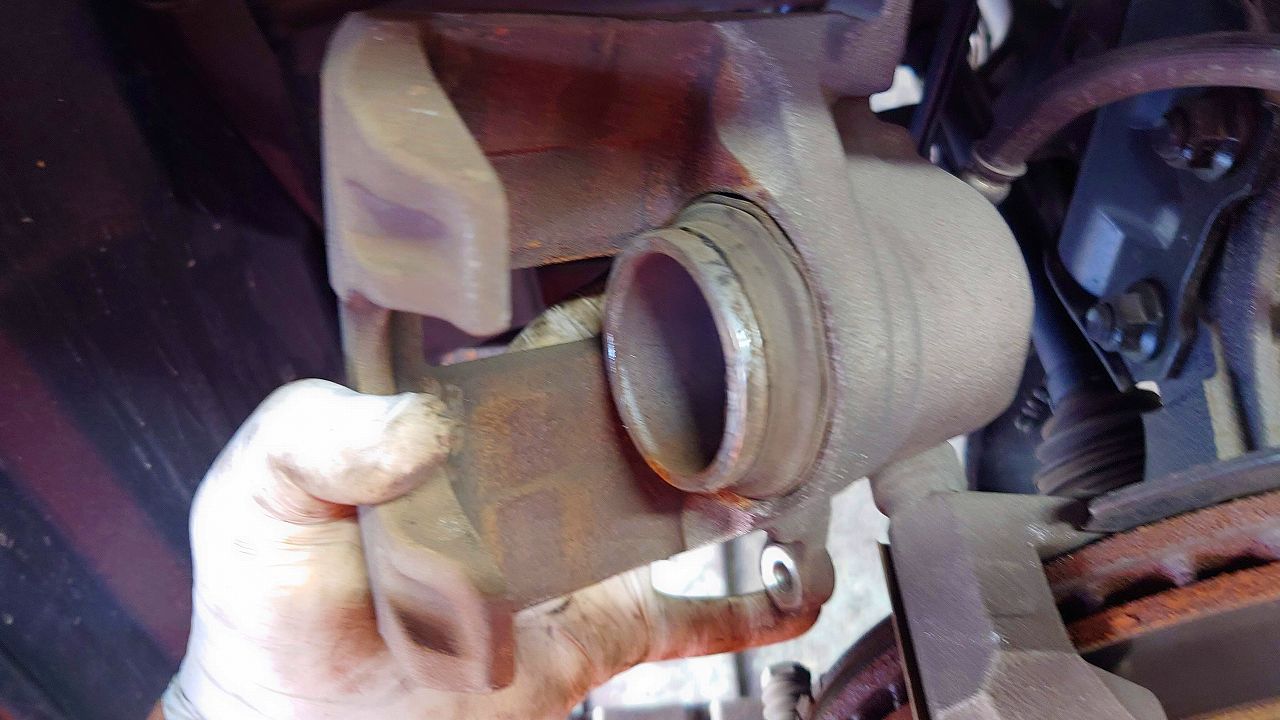

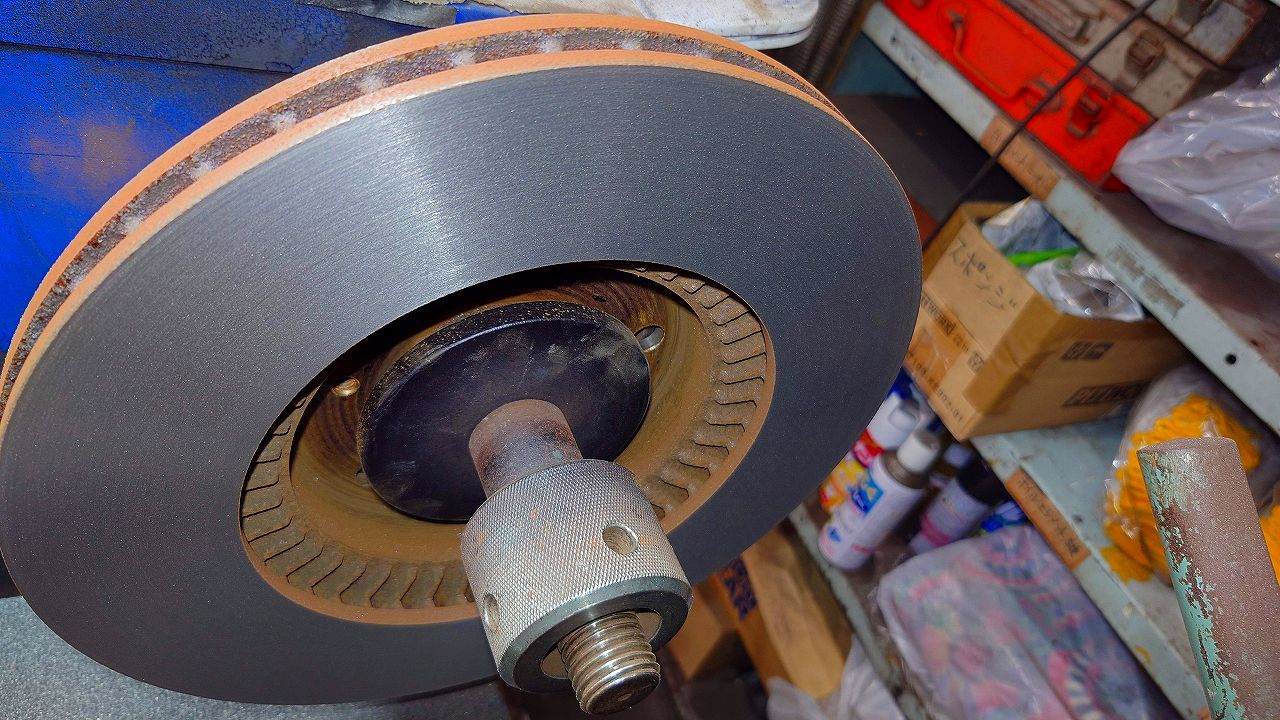

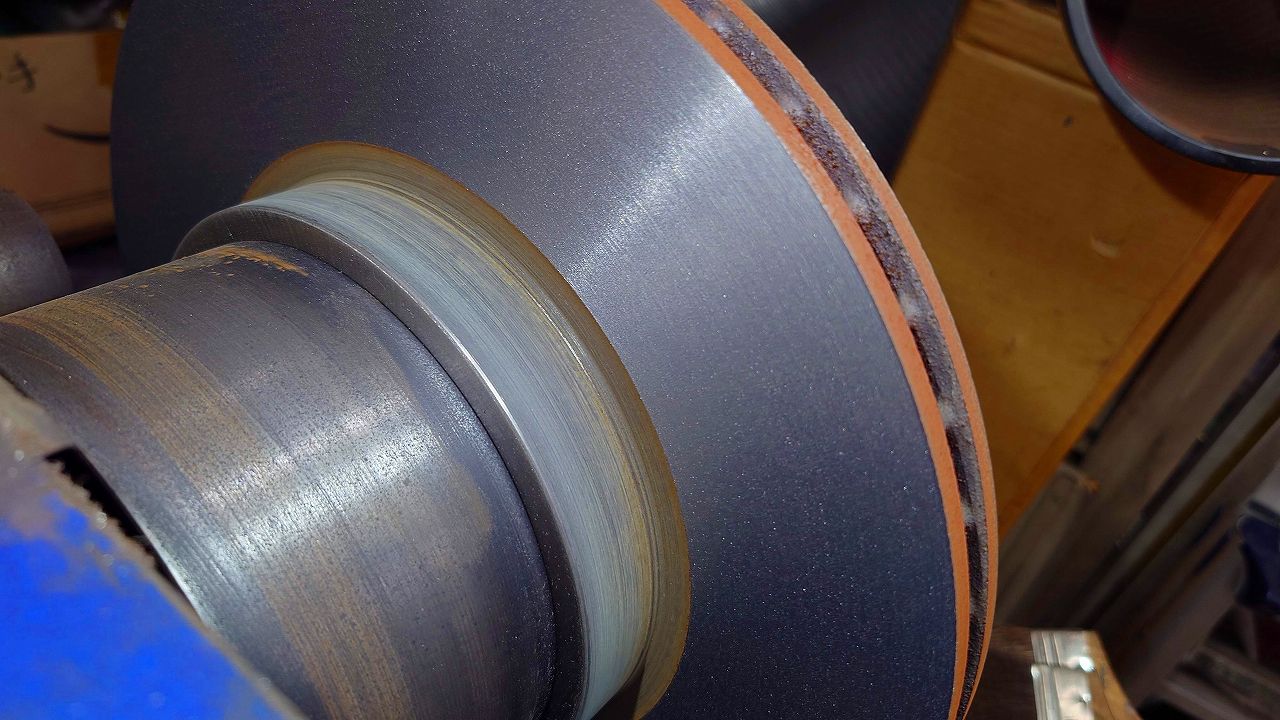

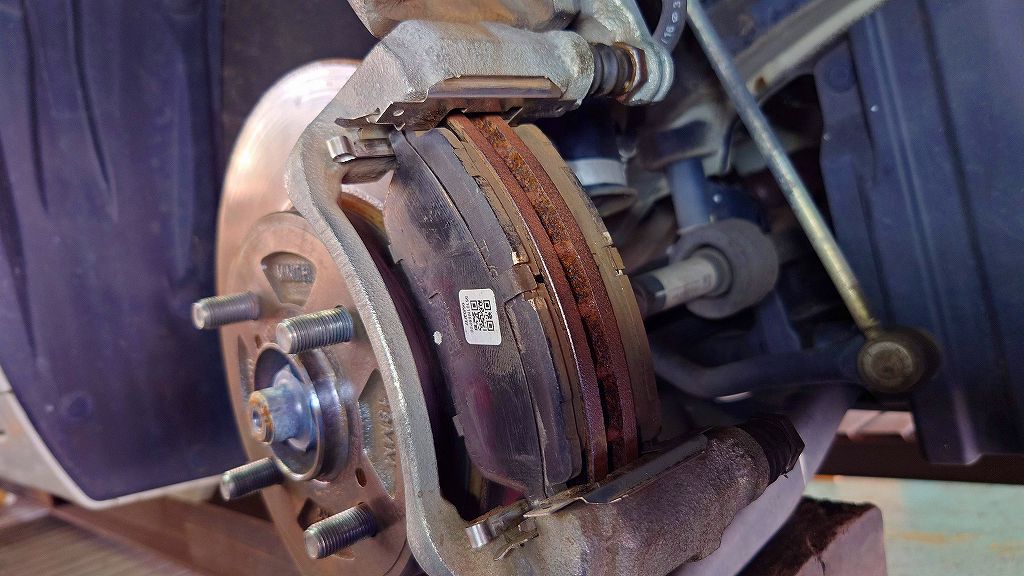

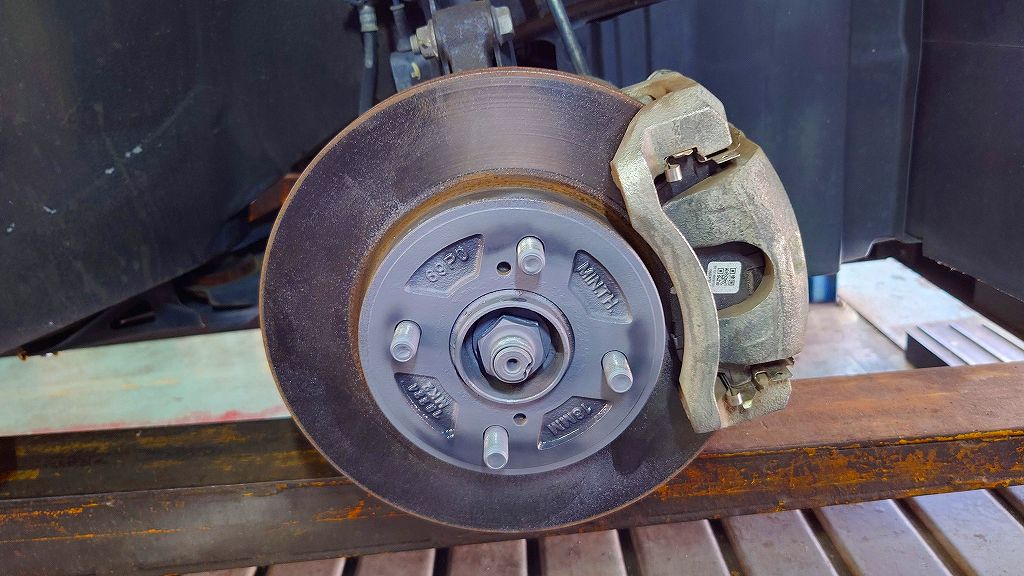

対向ピストンのブレーキキャリパーが4輪についてます。

このあたりはさすがスカイライン。

けれどブリーダーのキャップに使ってるゴム部品はコストダウンされてるのか5年でボロボロ。

トヨタがすぐに風化するのはあるあるですがニッサンよ、おまえもか・・という悲しい気持ち。

対向ピストンでエア抜きするためのブリーダーがなんと8個。

キャップも8個必要です。

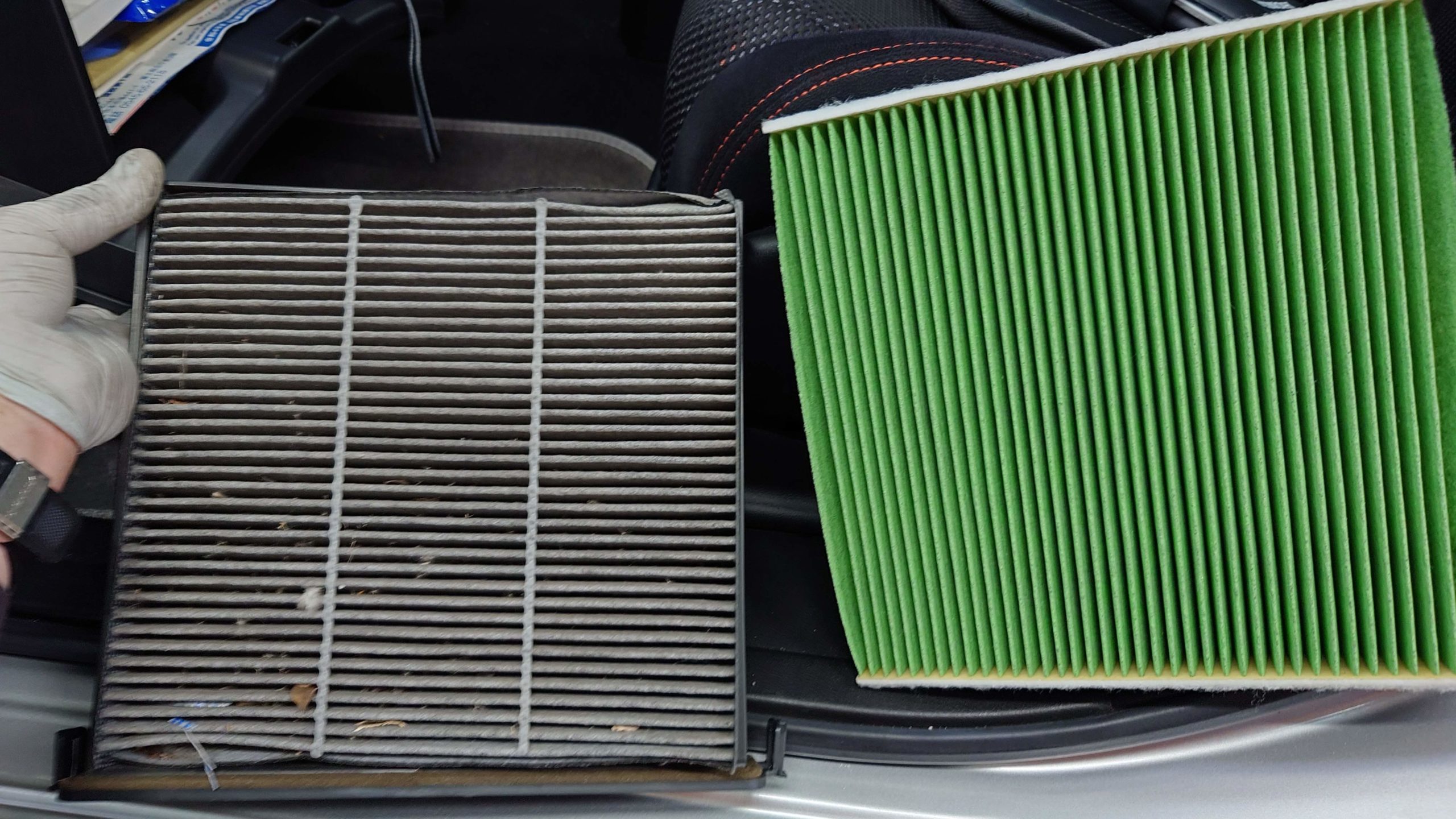

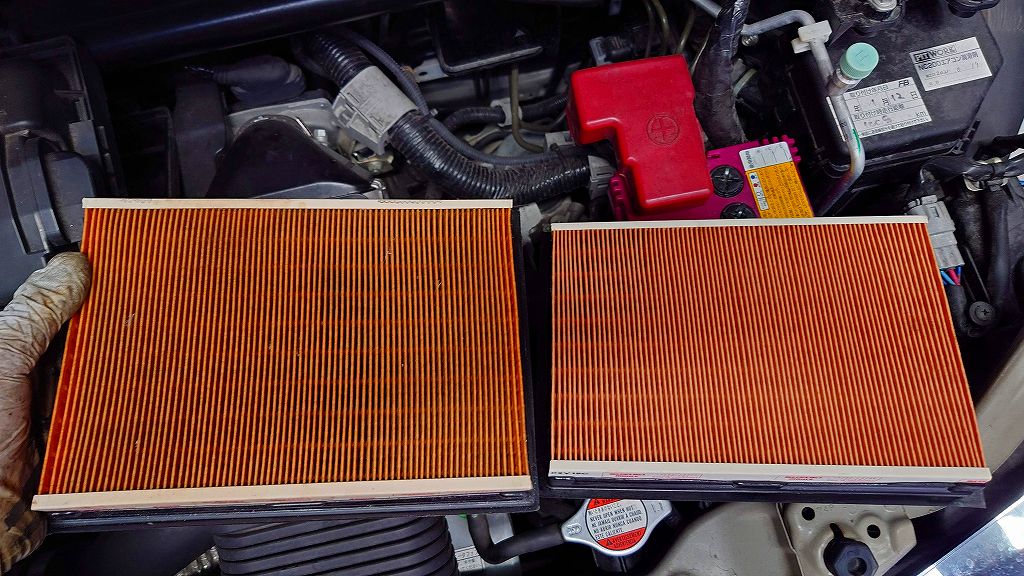

そういえばV37のスカイラインはエアエレメントが2個付いてますね。

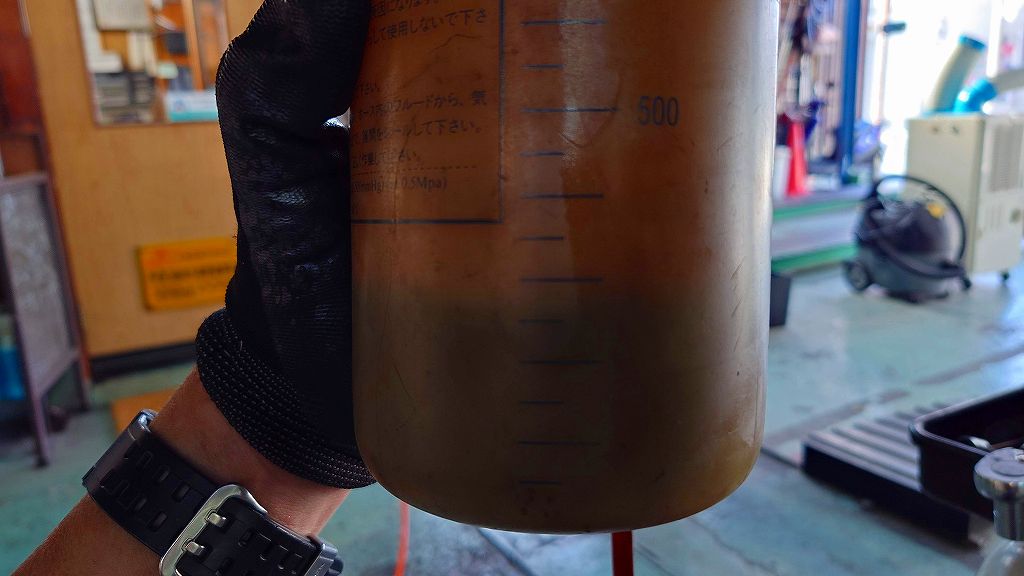

まあしかし真っ黒

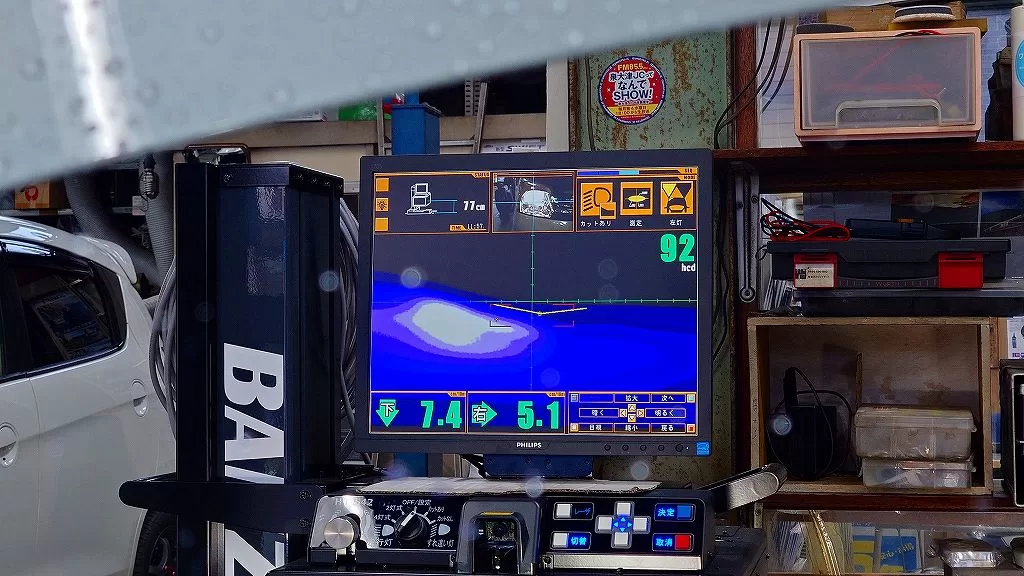

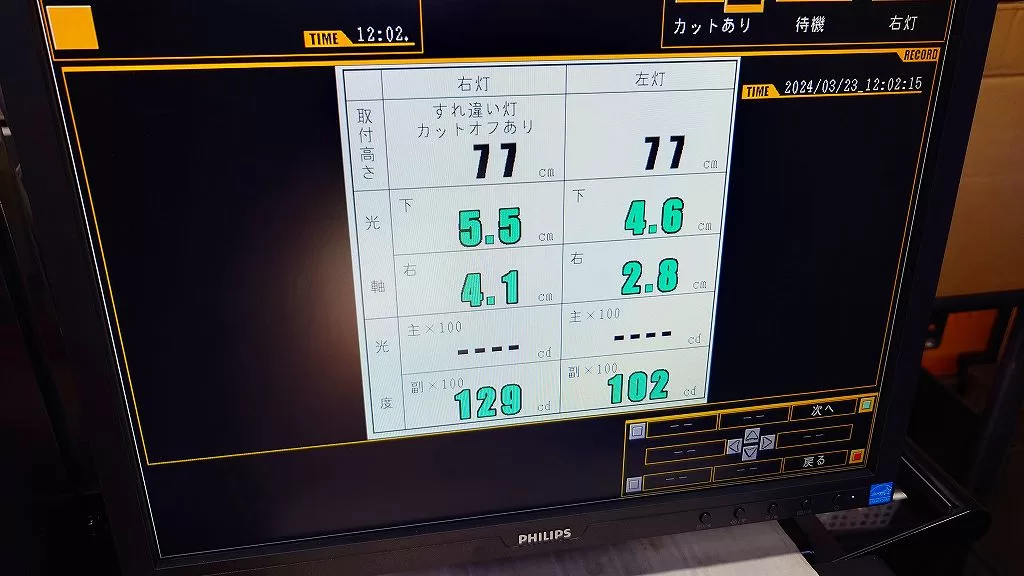

そして車検といえば合格基準にヘッドライトの「向きと明るさ」があります。

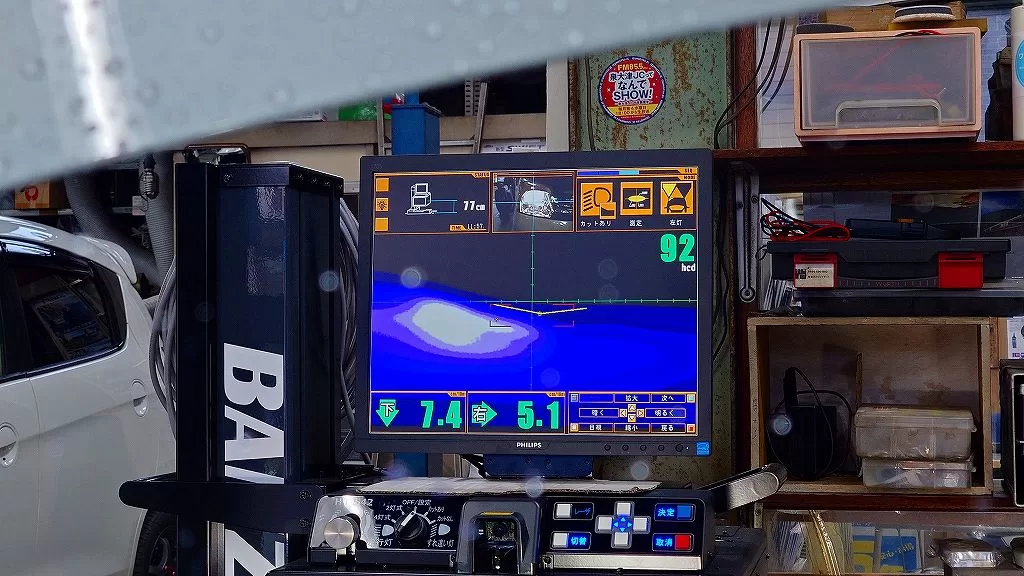

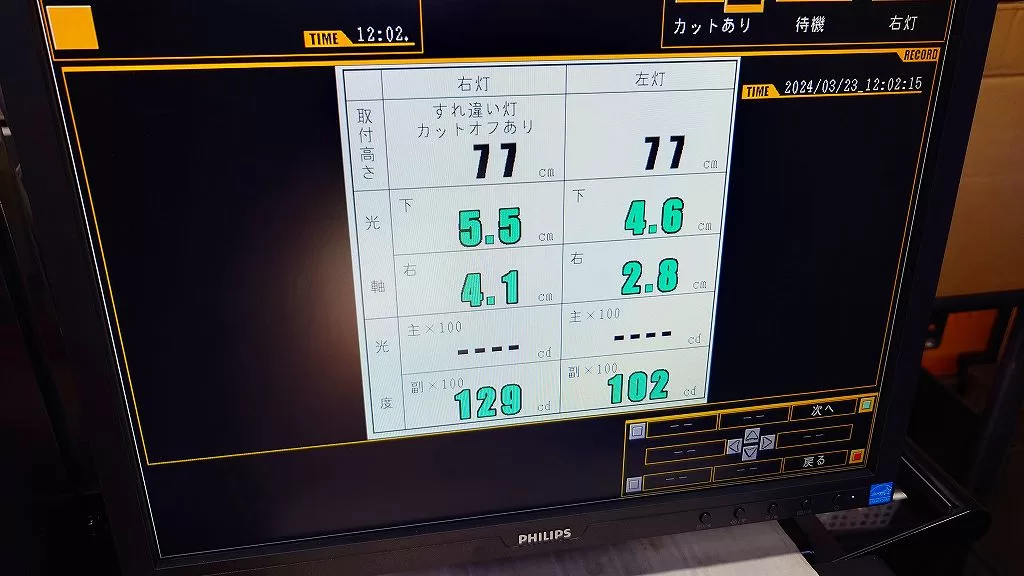

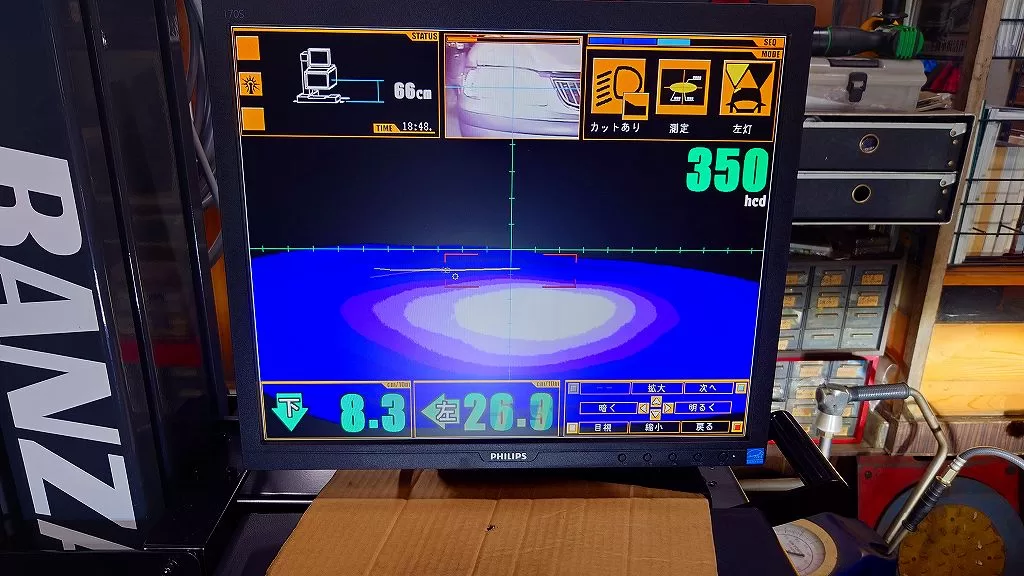

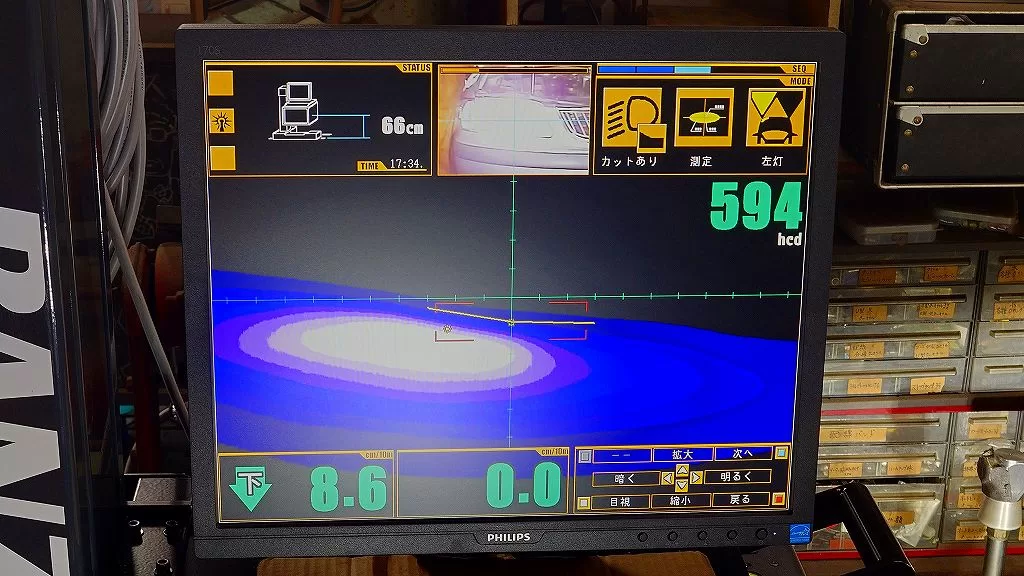

3月半ばに我が工場に画像処理式のヘッドライトテスターがやってきました。

長年の夢が叶いました。

8月から車検におけるヘッドライト光軸検査の厳格化に備えて準備しました。

ヘッドライトがどのあたりを照らしてるかがよくわかり今まで以上にきっちり合わせることが容易になりました。

楽すぎてちょっとうれしい。

スペーシア MK32S 初代スペーシアも10年越えの車輛が出てきましたね~

8万㎞超えてたのでこのあたりでCVTのストレーナあたりの手入れもしました。

いつもの鉄粉だらけの内部清掃ですね

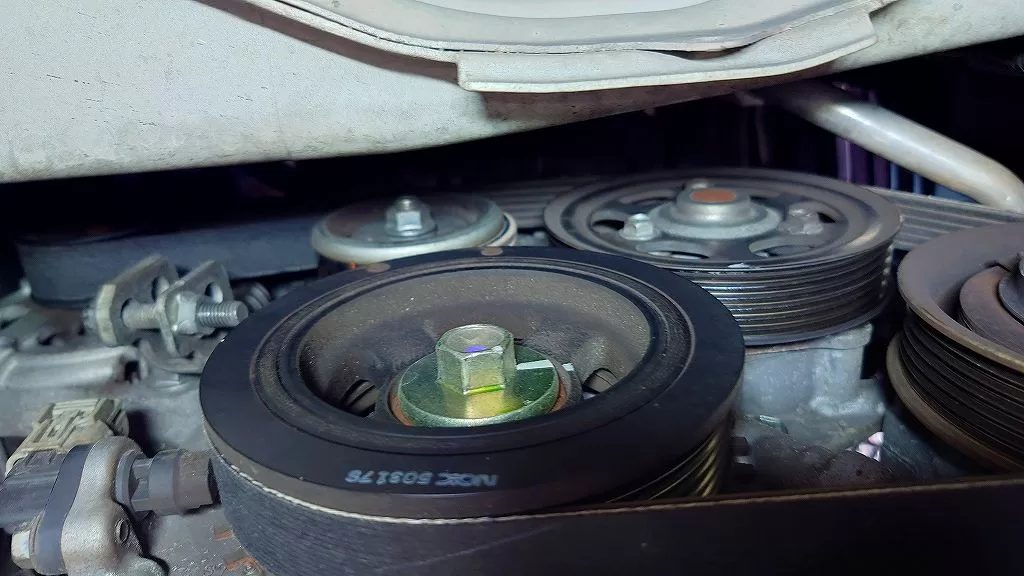

ベルトも交換時期に来てたので手当て。

音波張力計を使うことでベルトの張り具合の調整が数字で見られるので整備内容に自信が持てます。

スペーシアもヘッドライトの光軸調整

正直今まで正しいと思って合わしていた向きがちょっとずれてたのがわかりました。

ブルーバード 平成9年式

車輛どころか車名も廃番になってしまったHU14型 走行7万㎞

車検ということで預かると1気筒死んでます。

オーナーさんも「ちょっと前からエンジンがガタガタ言うてたけど車検やと思って今日まで乗ってた・・・」

いやいやヤバいですやん、ということで1気筒ミスってる原因を調べます。

1番が死んでました。

良い火花・良い燃料・良い圧縮、の3大基本に基づいて診断。

火花良し、燃料良し、圧縮「ゼロ」。

え~~~一番ヤバい奴。

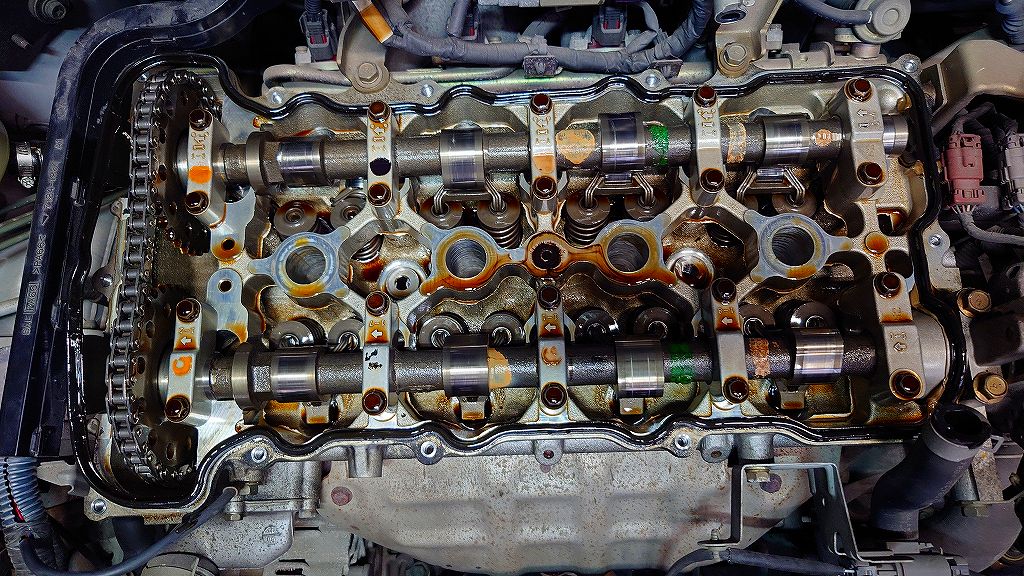

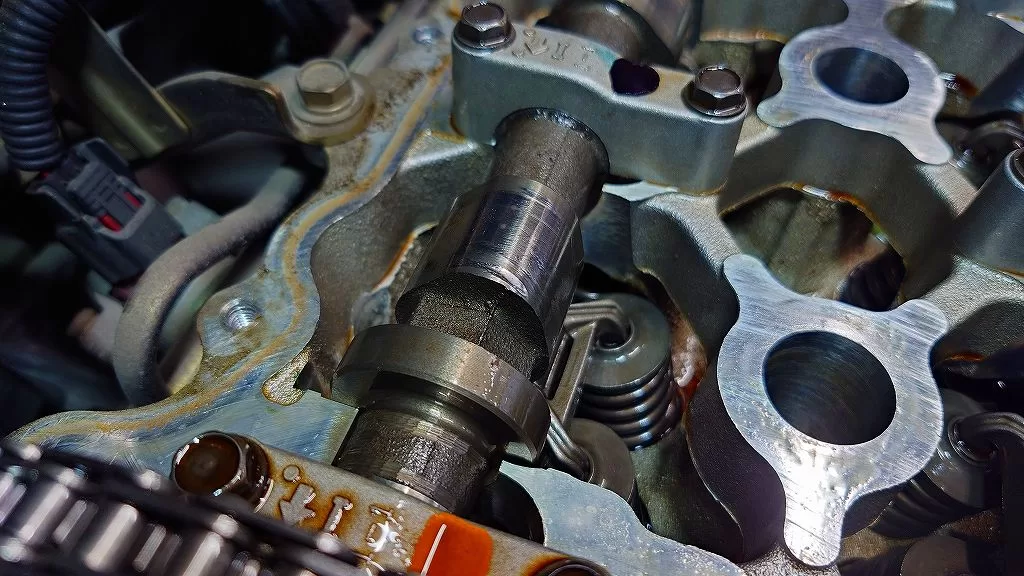

カムカバー開けてみました。

さて間違い探しです、何かが足りません(笑)

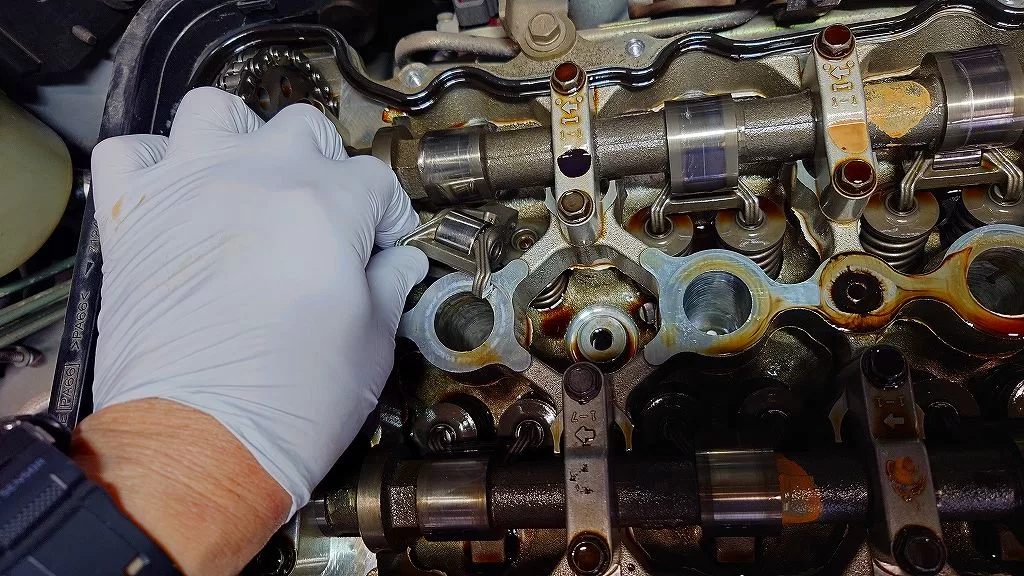

なんとロッカーアーム脱落

こんなことある??

外れたときにカムシャフトも傷だらけになってしまってます。

オーナーさんに現状を報告。

車検整備に入る前だったこともあってもう修理はやめようという結論になりました。

ロッカーアームが外れるなんてエンジンを過回転させたときぐらいしか発生しないと思うのです。

ましてやオーナーさんは女性。

サーキットを走っててエンジンを廻しすぎたとかいうなら「ああそれですね」ってなりますが、恐る恐る「エンジン空吹かしとかしました?」って聞いてみましたら

「エンジンかけるときにアクセル踏んでしまって思いっきり吹き上がったことが1回ある」

「それからかな~エンジン調子悪くなった」

というお返事。

結論は出ませんがそこかな?

ニッサン サニー FB15 平成11年式 走行93000㎞

車検でご入庫。

車検の整備部門はオーナーさんが整備に意識高い系なのでいたってオーソドックス。

日頃の消耗品など普段の手入れが完璧なのでまさに点検で終わります。

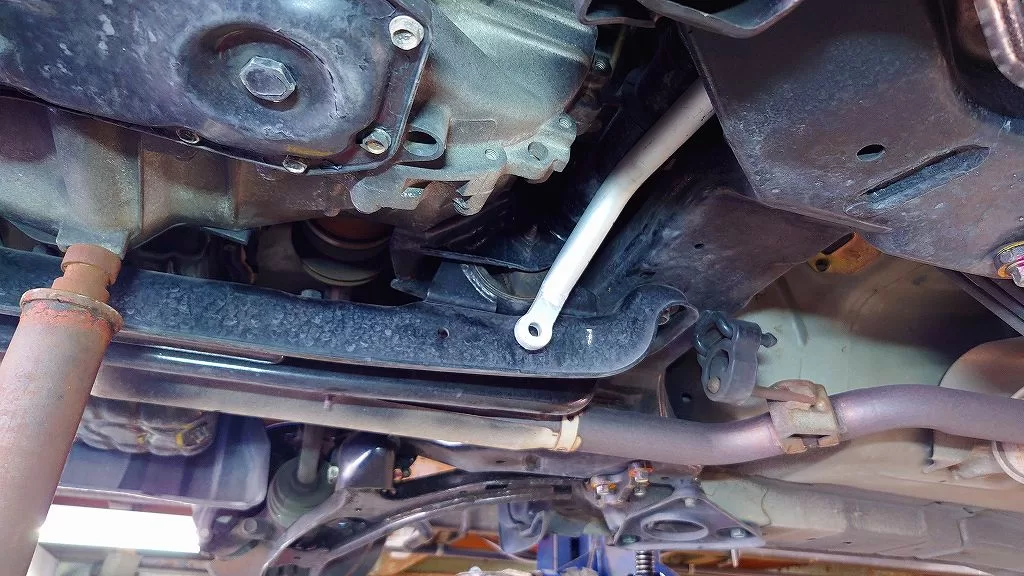

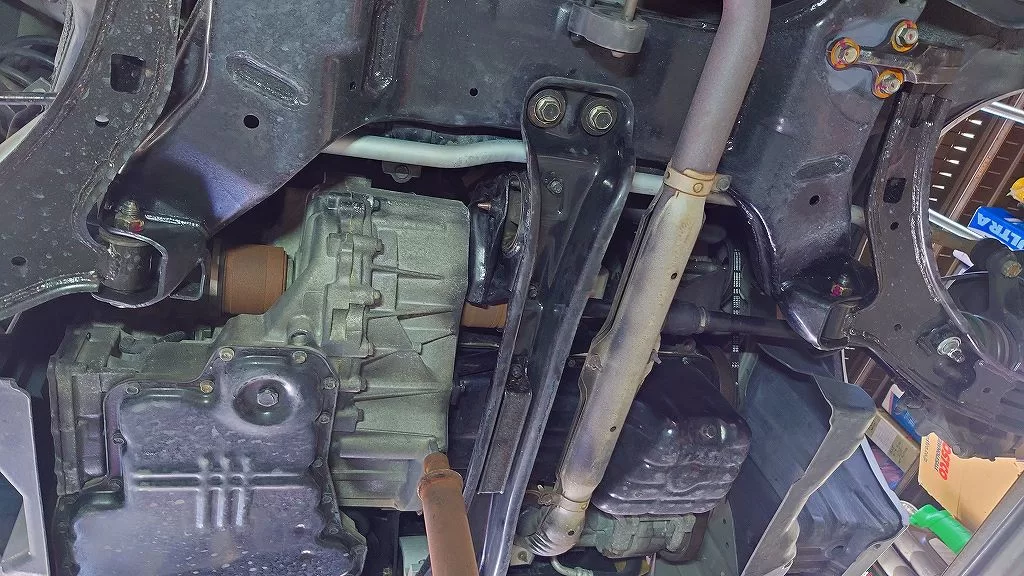

なによりも今回のメインイベントはスタビライザーの増設。

購入時のグレードやらコストダウンで車の挙動を安定させるスタビライザーという部品がこのお車には付いてません。

でも部品設定はあるのでちまちま買いそろえて純正部品での増設作業。

車を組み立てるときに早い段階で取り付けられる部品ですからあとから付けるのはなかなか。

整備要領書に寄ればパワーステアリグギヤボックスを外して、とか恐ろしいことが書いてるのでなんとかそこは避けてあの手この手で知恵の輪。

見つけた通路がエンジンマウントを外せばいけそう、ということで無事貫通。

スタビライザー本体が通り抜けたらほぼ80%解決したも同然なのであとはサクサク。

無事大事になる手前で作業完遂

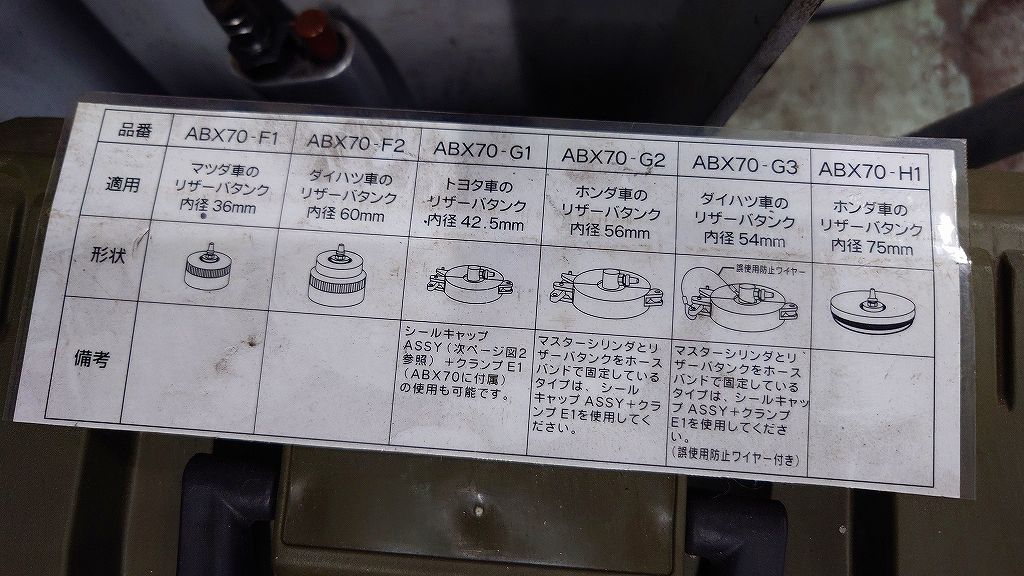

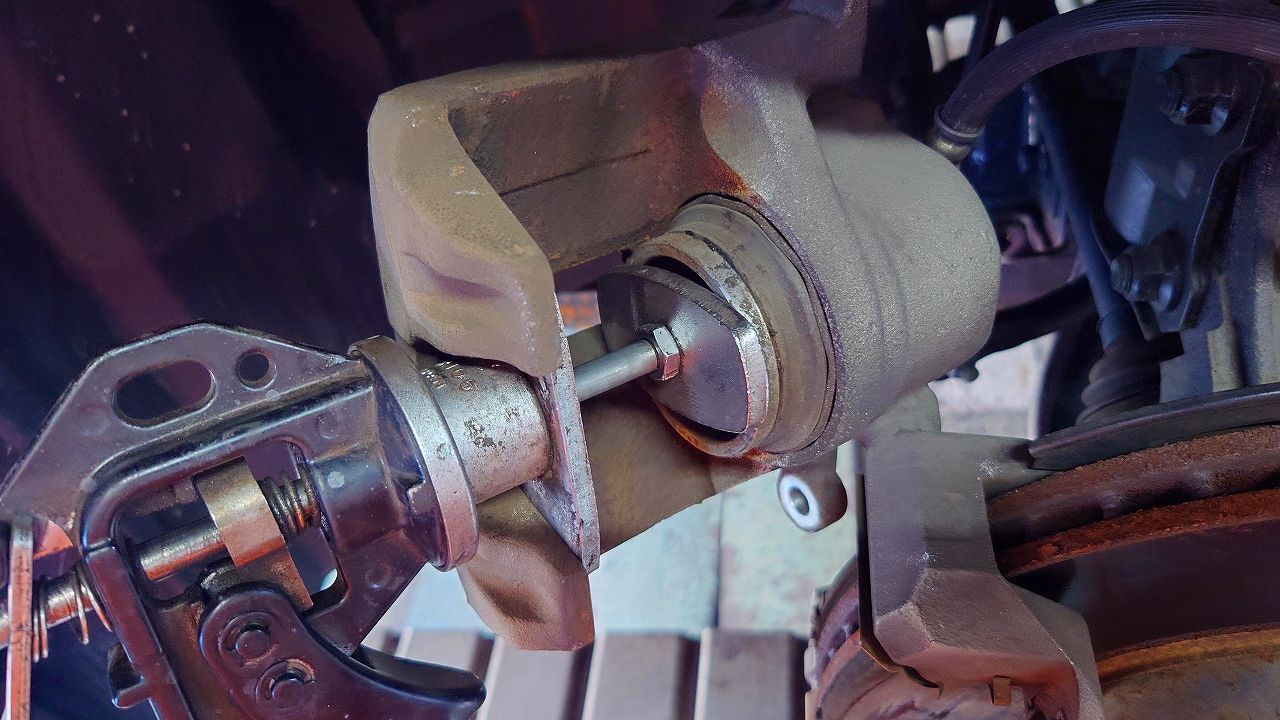

サニーあたりの日産車は以前改造製作したスズキ車用のブレーキフルード圧送アダプターが合致するのでフルード交換もサクサク。

オーナーさんの希望でワコーズクイックリフレッシュリフレッシュをオイル交換と同時に注入。

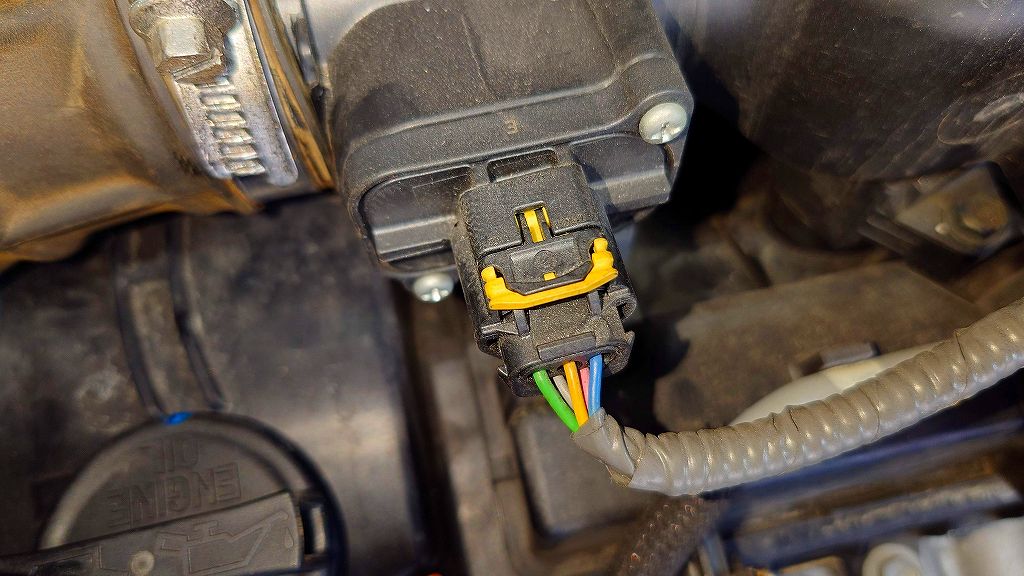

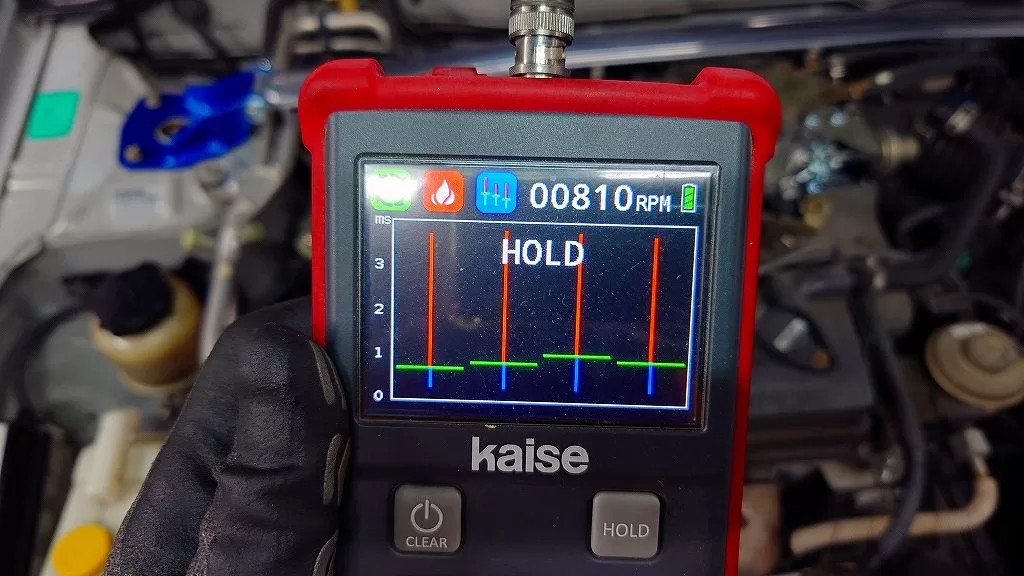

点火プラグとイグニッションコイルの状態もカイセ社製アナライザーでチェック!

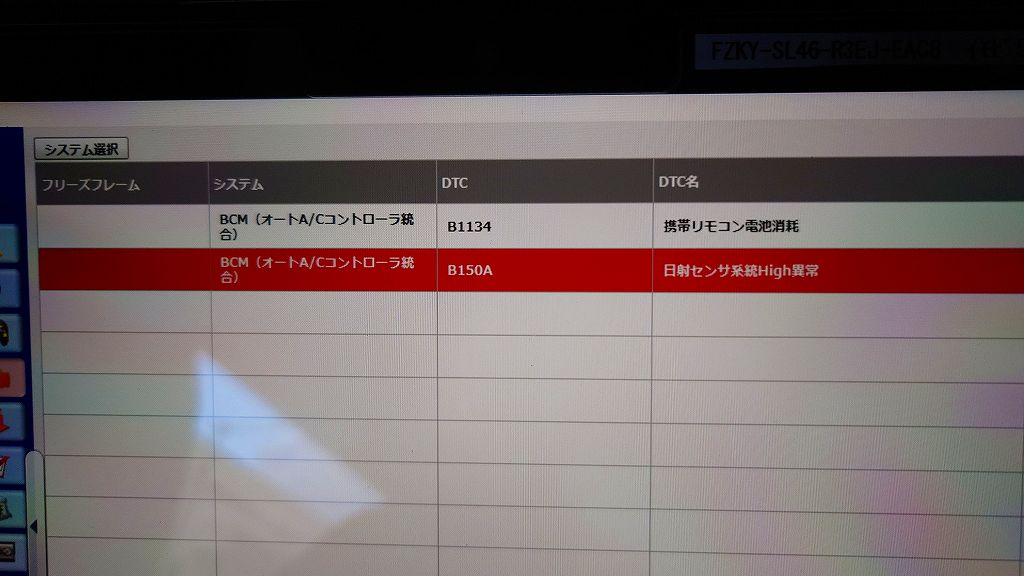

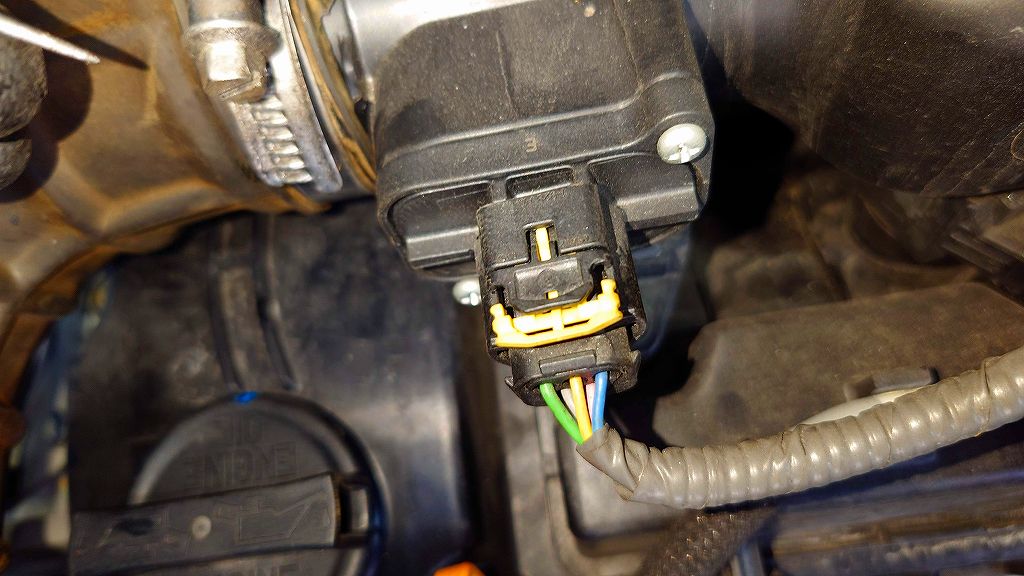

そしてこのサニーのヘッドライトなのですがオーナーさんが購入したLEDライトに換装されてます。

が、車検基準に合致する照らし方がされてませんでした。

「車検の時はきっちり照らす球に交換しないと不合格になるよ」とお伝えしてました。

するとそんなある日、そのLEDライトの製作元から「車検の基準に適合するようにアダプターを作り直したので送ります。

既存のものと交換して下さい」と封筒が届いたそうで。

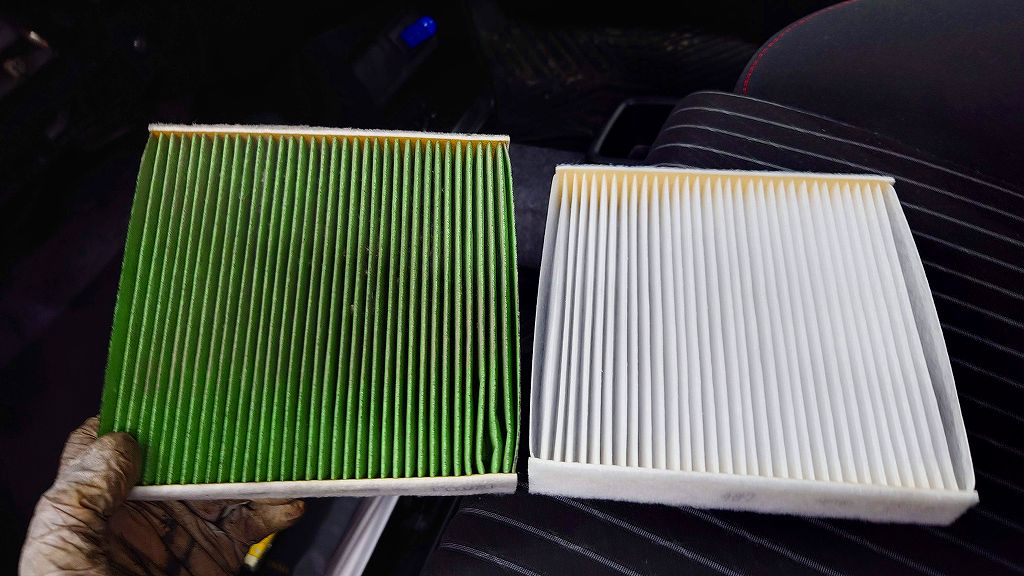

白い印の方が改良品。

寸法測っても眺めてみてもさっぱり違いがわからず。

「こんなんでうまく行くのか?」と思いつつ交換してテスターで見てみたら・・・・

ばっちりいけてます。

親切な会社ですね。

こういう後付け的なオプション部品を売ってる会社は、作りっぱなし、売りっぱなし、な会社が多い中ちょっと感動しました。

紹介しておきます。

おさる技研

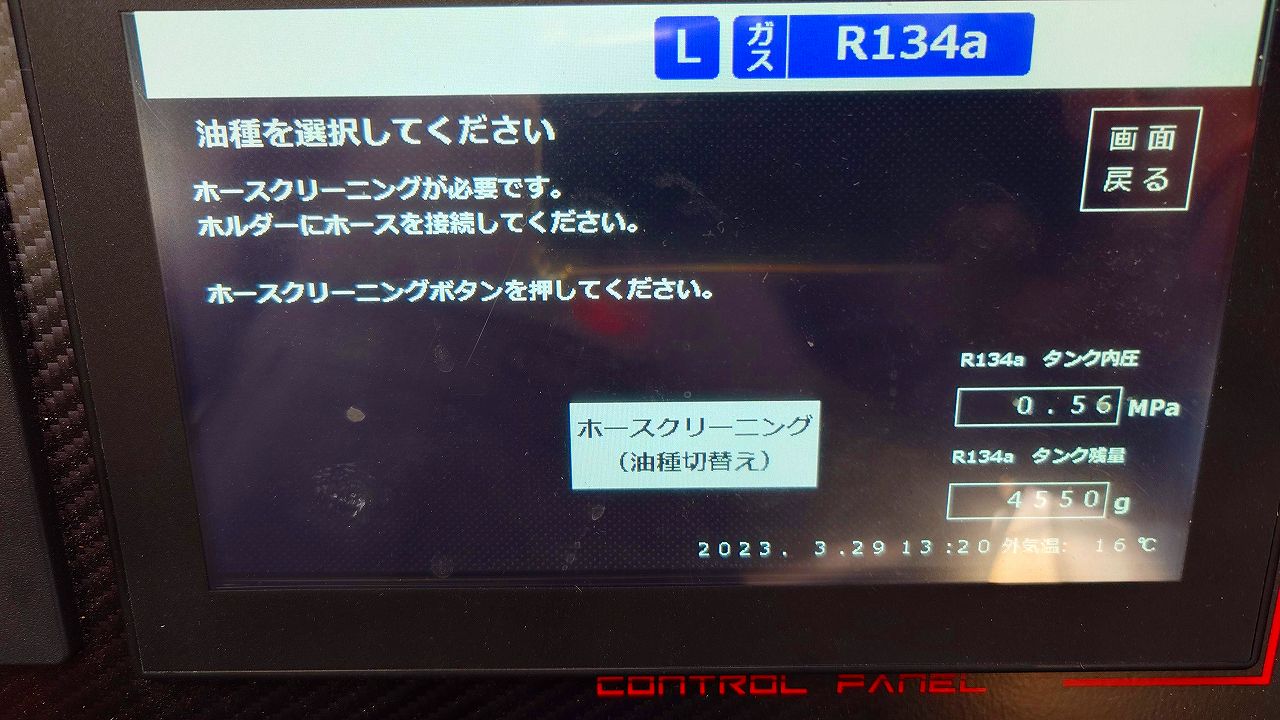

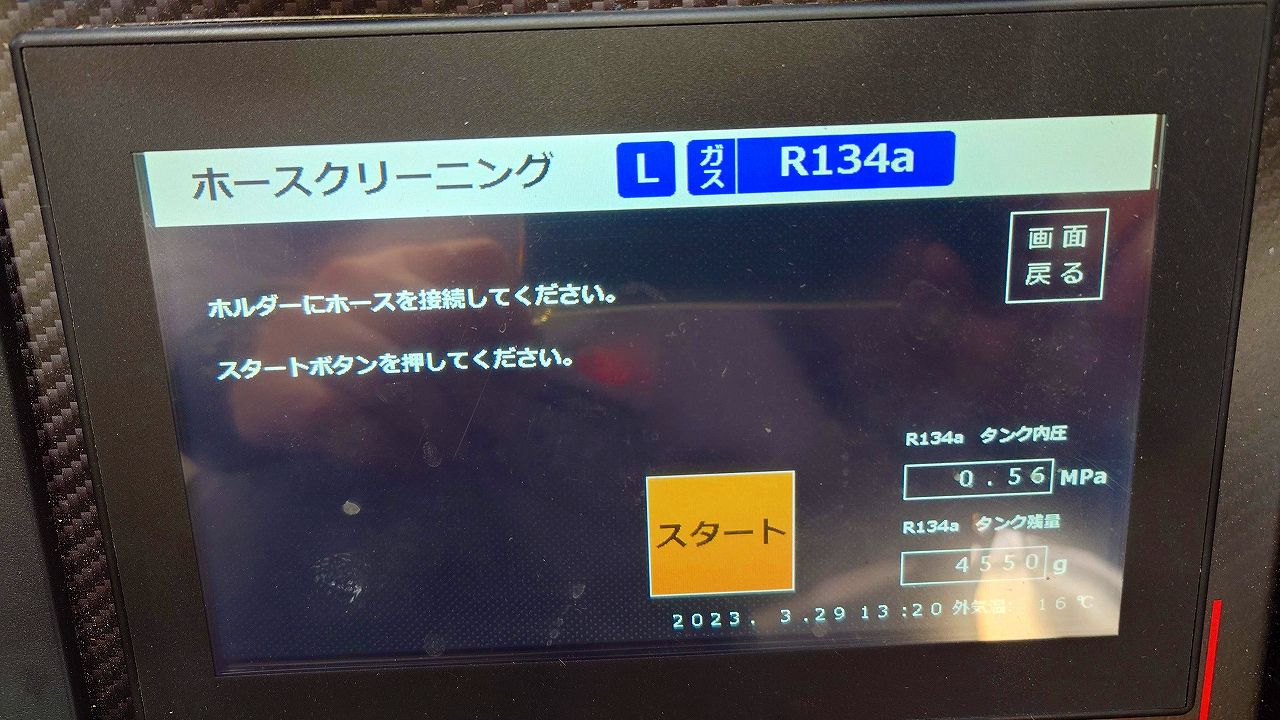

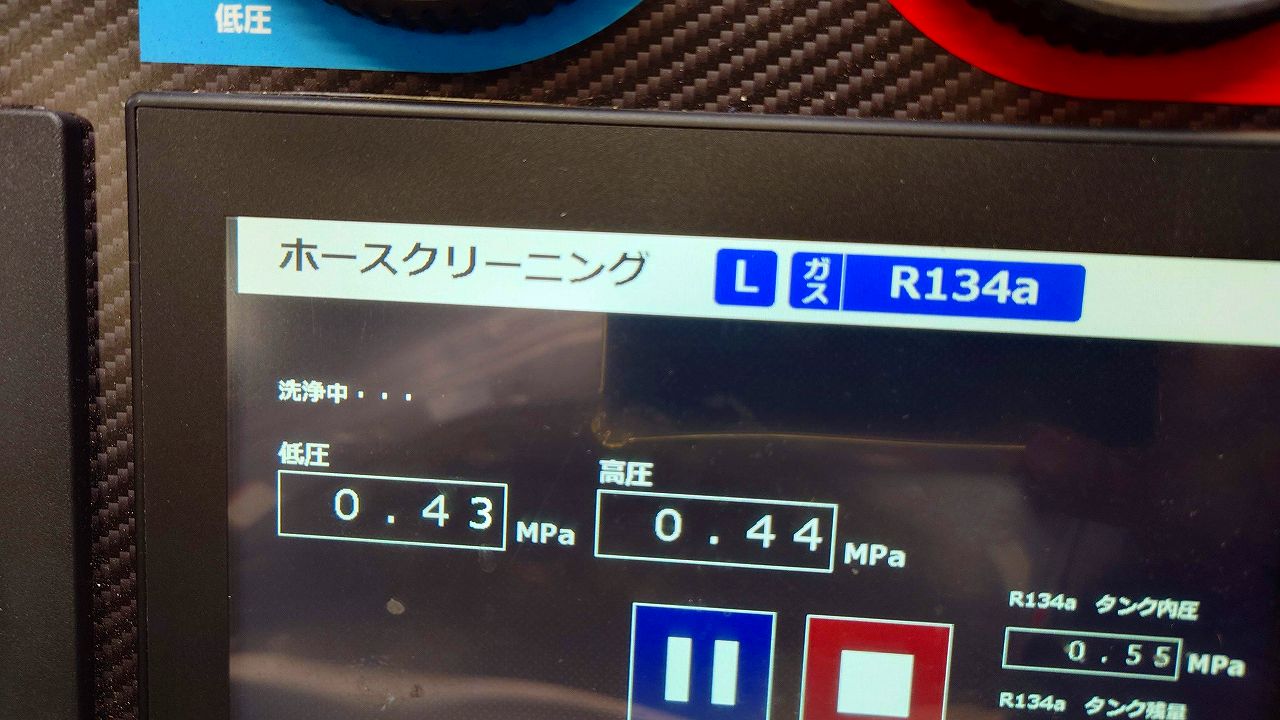

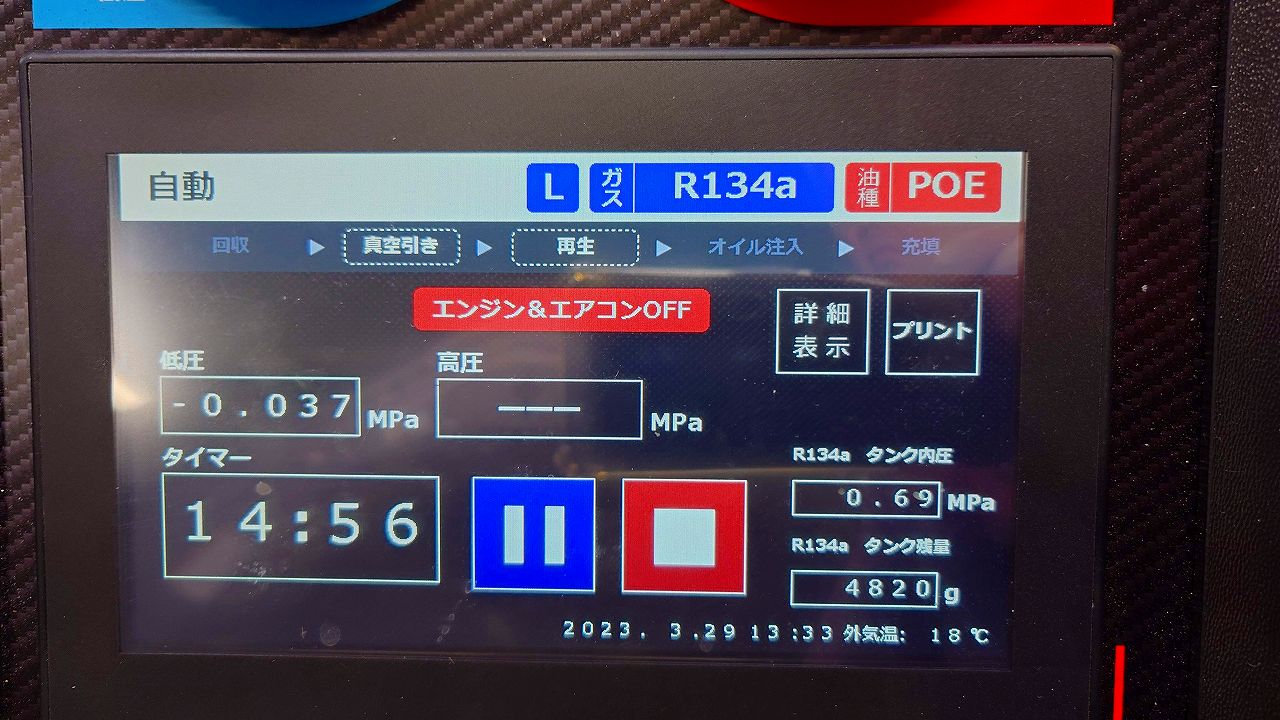

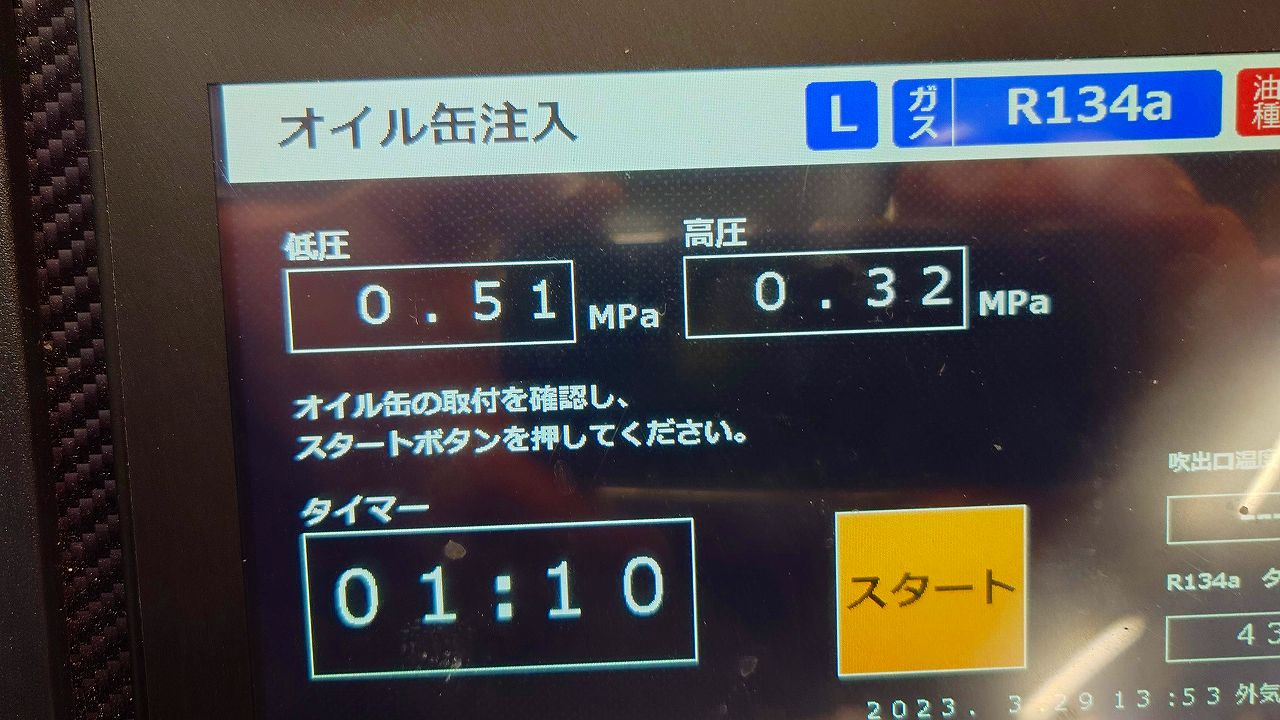

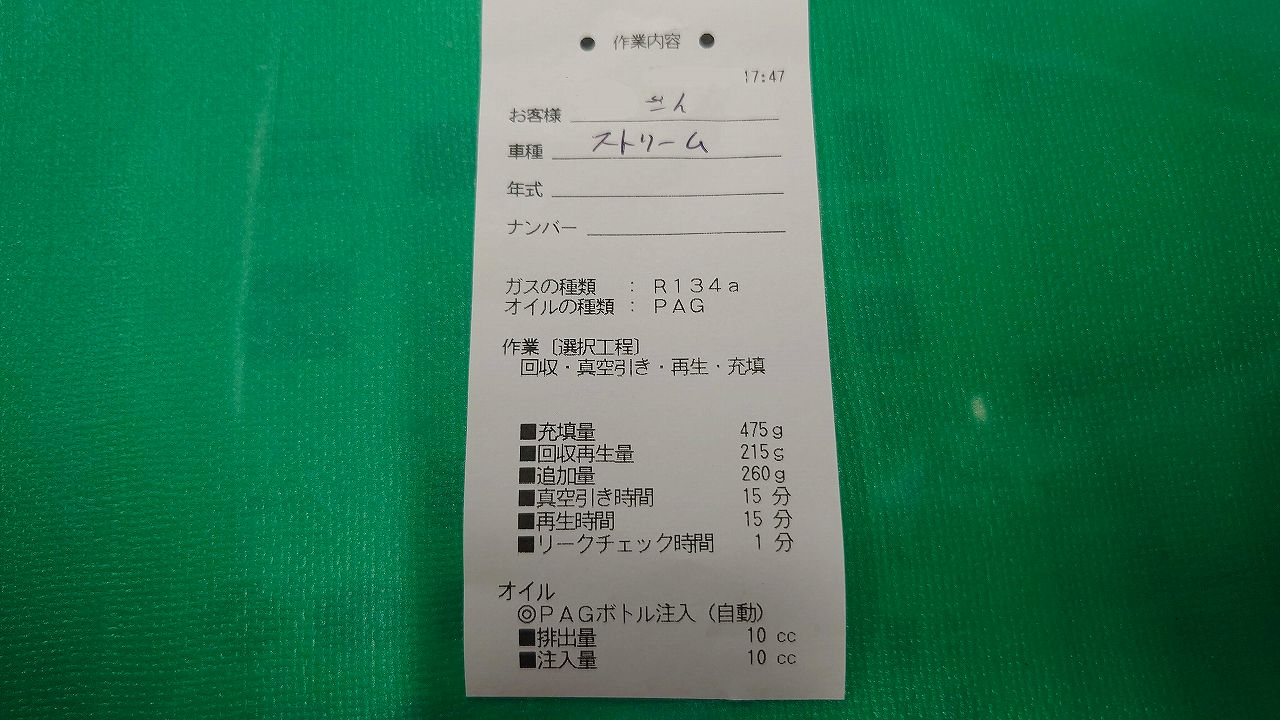

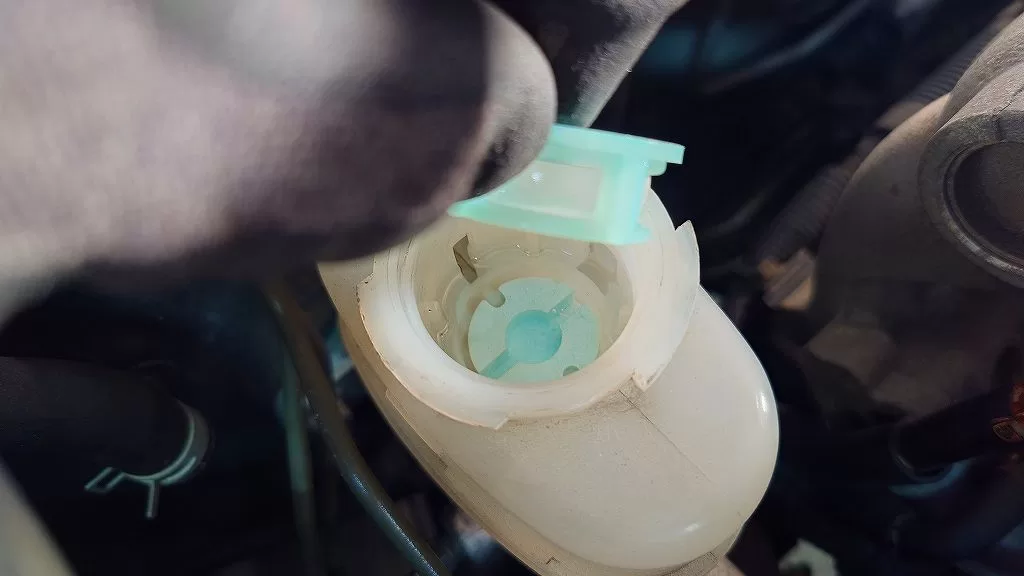

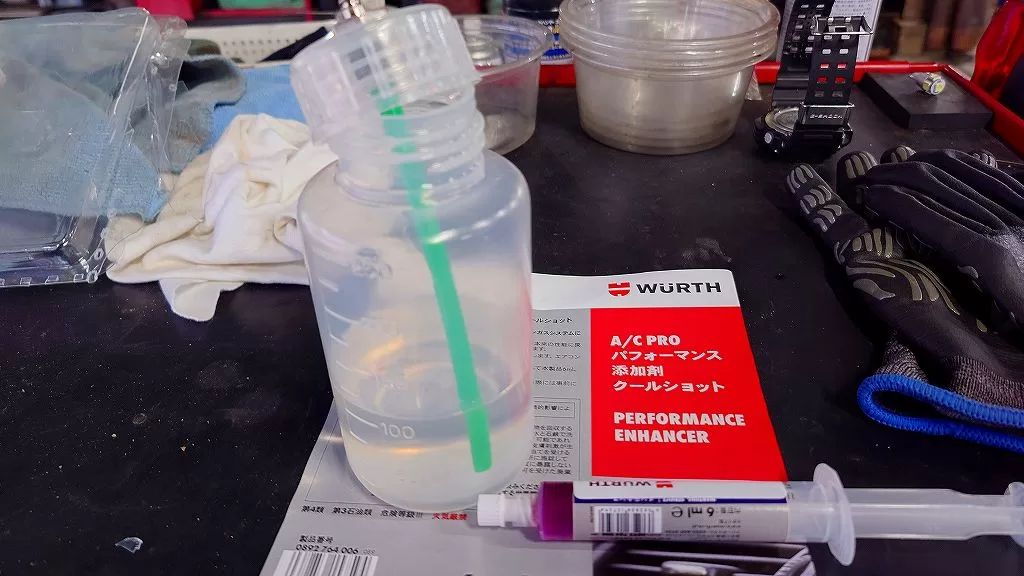

ウルト社製のクールショットというエアコンガスに混ぜる冷却性能向上剤を実験でマイカーに注入。

今年の夏を実験期間に。

まだまだ涼しいとは言え外気温19℃の日に軽自動車で3.3℃まで冷えてますので夏が楽しみ。

あとはマイカー&コレクションの初代アルトワークス。もうすぐ37歳。

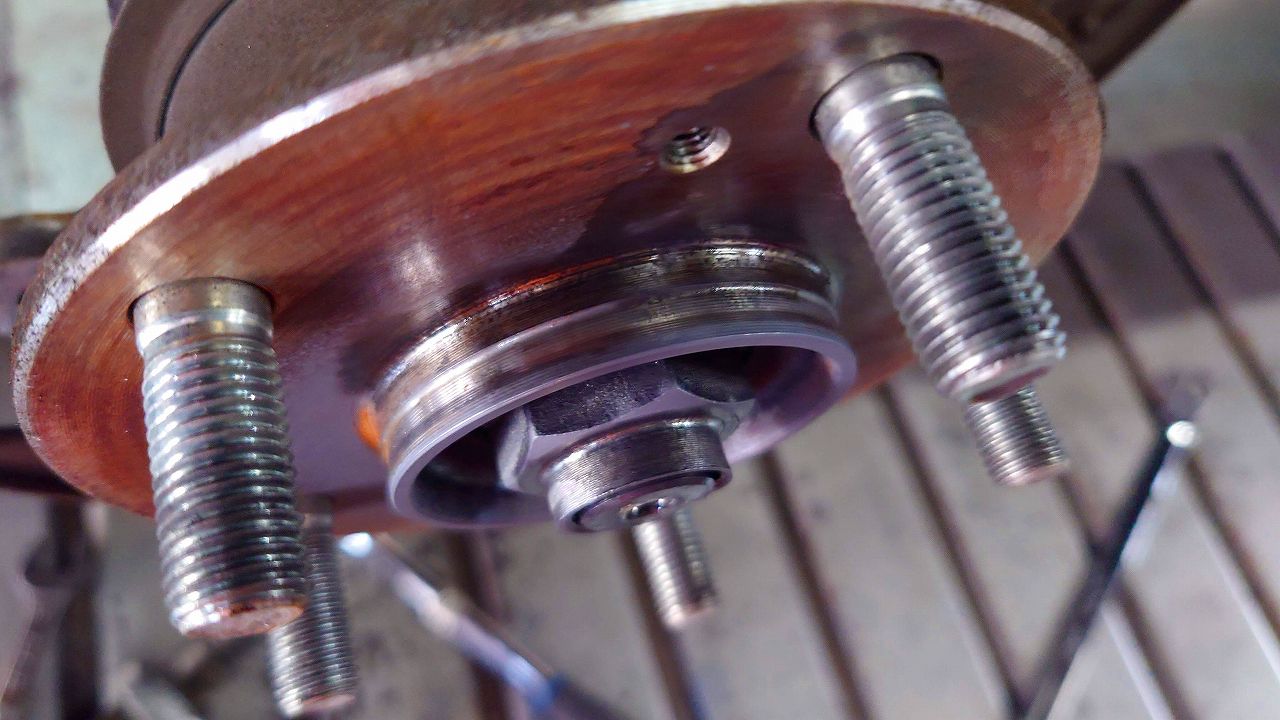

3セット目のストラットアッパーサポートとバンプラバーの交換。

普通に走ってるだけでアブソーバーが底付きし始めたのでおかしいなあ、と思ったらバンプラバーが「粉」になってました。

ショックアブソーバーとスプリングは廃番ですがゴム周りはまだ純正品が手に入りました。

すばらしい!!

JTC社製スプリングコンプレッサー TR1500。

ほんとに便利です。

乗っても乗らなくてもゴムはへたります。

新しいバンプラバー交換して組立。

とりとめなく4月もいろいろ進行中です。